かく(書く・描く)ことを経て、何かを生み出すさまざまな仕事を紹介するコーナー「かく、仕事。」。第4回は、衣食住、暮らしのあらゆる場面に欠かせない「テキスタイル(布地)」に着目し、新しい布地をつくり出すテキスタイルデザイナーの「描く仕事」に迫る。

「テキスタイル」とは?

カーテンやテーブルクロス、衣服にいたるまで、毎日の生活を彩る「布地」。そんな身近にある布地全般を指す言葉が「テキスタイル」だ。ひとことでテキスタイルといっても、織りや編みなどの製法、天然素材や化学繊維といった素材、そして色や柄などのデザイン、と要素は多岐にわたる。それらの組み合わせによって無限の表情を見せる布地をデザインすること、それがテキスタイルデザイナーの仕事である。

一枚の布地ができるまで

今回は、日本のインテリアシーンで、いち早く「テキスタイルデザイン」という概念を取り入れたテキスタイルメーカー「フジエテキスタイル」の都内ショールームを訪れ、テキスタイルの基本について話を伺った。

「一枚の布地ができるまでには、とても長い時間がかかります。フジエテキスタイルでは企画から製品化にいたるまでおよそ2年半。どんなコンセプトにするかというアイデアから、色や模様などのデザイン、製造方法の検討、原材料の調達、製造から後加工まで多岐にわたる工程があります」とディレクターの室脇崇宏さんは語る。

企画から製品として世に出るまでの2年半の間には、全体を統括する室脇さんのようなディレクターをはじめ、柄模様をデザインするテキスタイルデザイナー、布地の製造・加工を担う職人など、多くの専門家との連携が必要となる。また、素材や製法など特色の異なる産地、またそれぞれに特徴を持つ工場や職人が存在するため、表現は無限に広がるという。

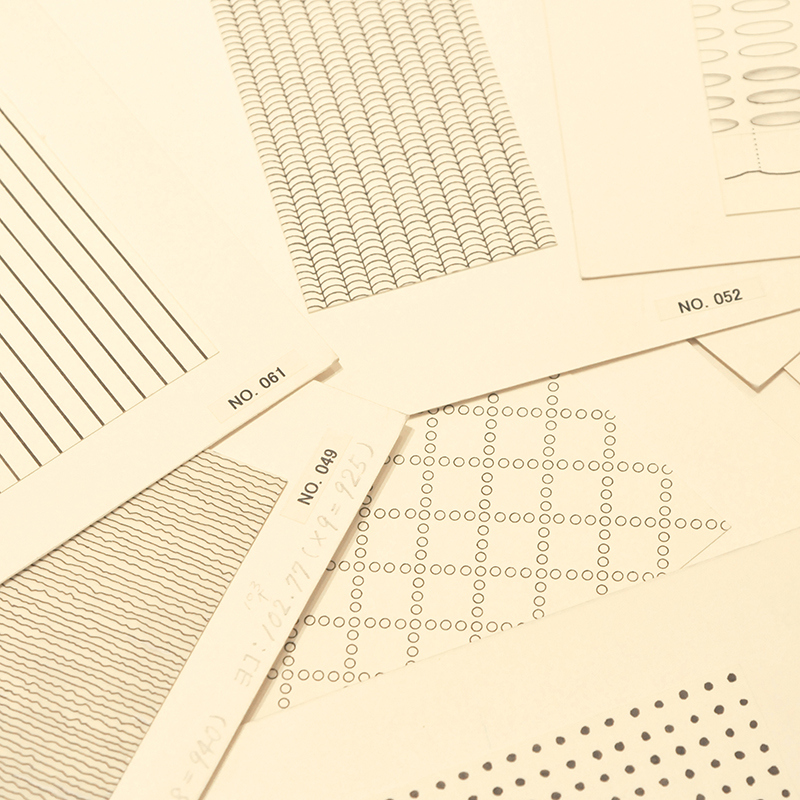

フジエテキスタイルには1970年代に製品化されたテキスタイルの手描きの原画が多数残る。復刻版も製作され、長く支持されるデザインを多数生み出している。

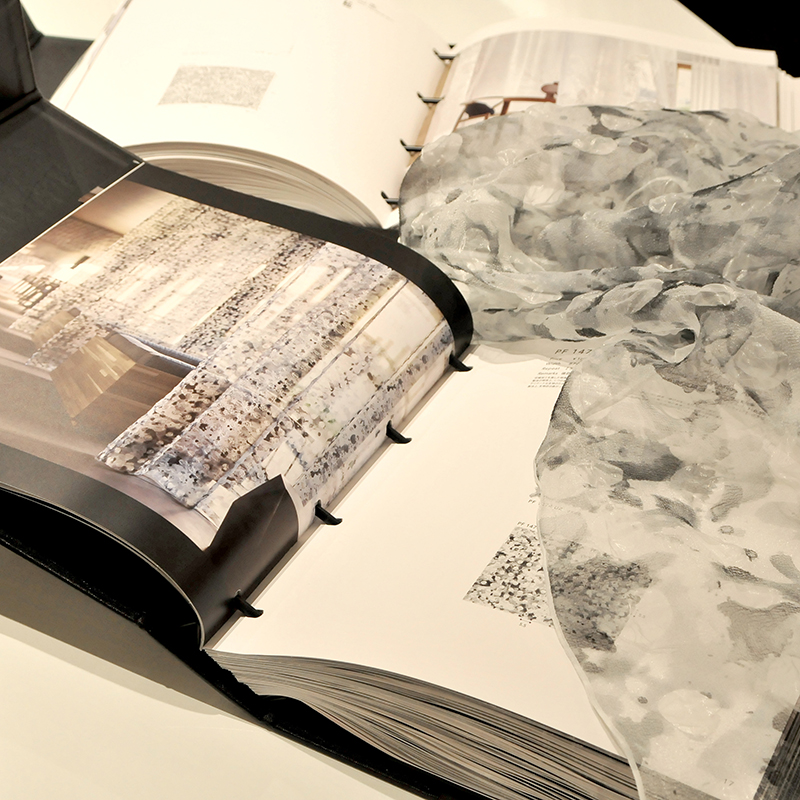

ショールームには、美しいテキスタイルで彩られたインテリア空間に、およそ1000点の生地サンプルや見本帳が並ぶ。高度経済成長期の1970年代、それまでになかった新しい表現に挑んだフジエテキスタイルの見本帳。

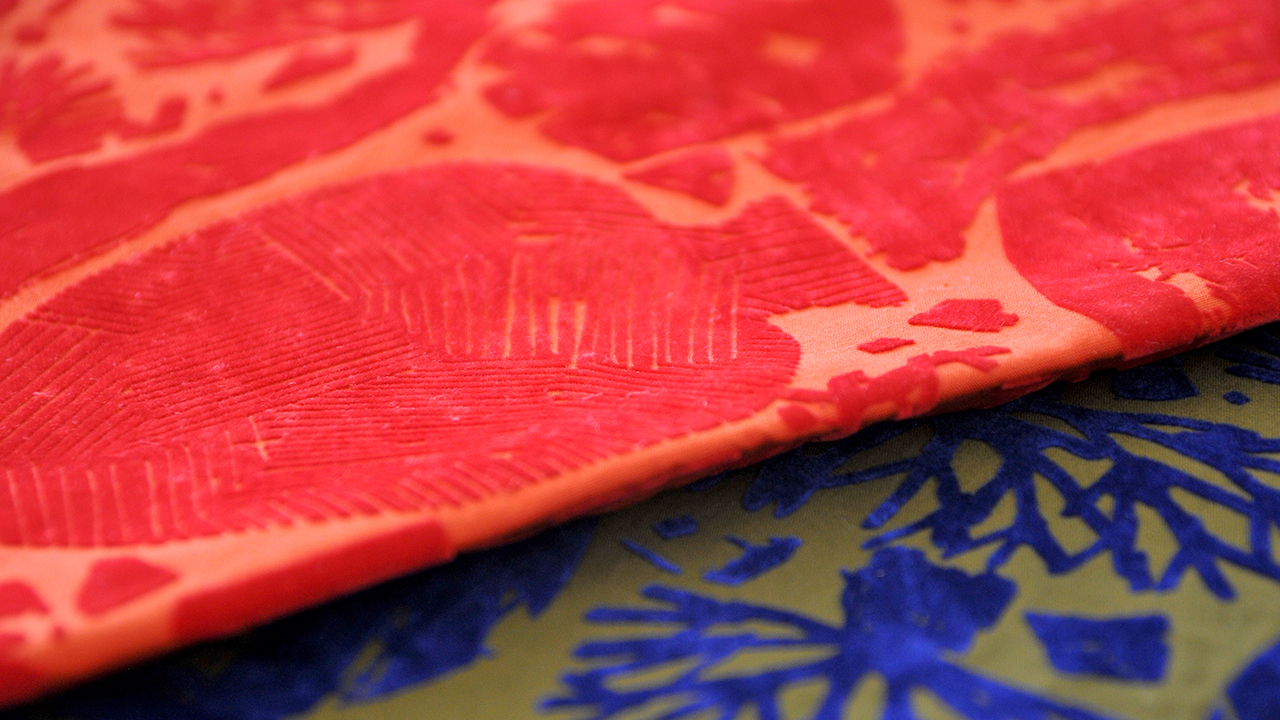

そして布地に表情を与える柄模様の表現技法もまた多彩だ。例えば布地の織りや編みで表現したもの、プリント、刺繍、染め加工など布地に施した後加工で表現したものなどがある。

柄模様をデザインする際、一枚の布地上で連続する柄模様が自然につながっているように見せる「リピートパターン」がポイントとなる。これは、プロダクトデザインやグラフィックデザインにはないテキスタイルデザインならではの概念だ。

テキスタイルデザイナーには、豊かな創造力はもちろん、布地の特性や適切な技法、また布地をつくる工場や職人の特性に至るまでバックグラウンドを理解し、企画・立案する力が求められる。

写真左:布地に刺繍加工。写真右:プリント加工。

写真左:完成したテキスタイル。写真右:原画。ひと続きに見える柄模様だが、パターンの原画を何度もリピートプリントすることで、切れ目のないテキスタイル(写真左)ができあがる。

テキスタイルデザインは、今もアナログな手法が主流

「あらゆるものをデジタルで簡単につくることができるようになった時代にあっても、テキスタイルデザインにおいては、今も手描きによるアナログな手法が主流です。もちろん、デザインプロセスのなかで、一部をデジタルでデータ化するというケースもありますが、依然として手作業が重要な役割を果たしています。そして、線のかすれや筆跡、質感、絵の具のムラといった手描きならではの風合いは、織り方の工夫や特殊な加工技術を駆使することによってかなり忠実に再現することもできます。こうした工夫が反映された布地は、人の心に響く力を秘めているのではないでしょうか」

また、現在はさまざまなスタイルで製作に取り組むテキスタイルデザイナーが増え、柄模様だけを描くデザイナーから、企画から製品化まで、トータルで布地づくりを行うデザイナーまで多様化しているという。

次のページでは、いよいよ室脇さんディレクションのもと、フジエテキスタイルとのコラボレーション作品を手がけたテキスタイルデザイナーのアトリエを訪ね、製作現場の実際に迫る。

「テキスタイルデザイナーの手描きのプロセス

次に訪れたのは、悠々と水をたたえる琵琶湖からほど近い滋賀県大津市にある「炭酸デザイン室」。オリジナルブランドの製作活動をベースに、さまざまな企業とのコラボレーションを行う水野智章さんと水野若菜さんによるテキスタイルデザイン事務所だ。フジエテキスタイルとのコラボレーション作品を手がけたデザイナーでもある。

アトリエの扉を開けると、真っ白で開放的な空間が広がり、天井が高い大きな窓には彼らが手がけたテキスタイルがかかる。外から射し込む光によって、細密に描かれたどこかユーモラスな植物のシルエットがひときわ目立っていた。

写真上:炭酸デザイン室のアトリエ空間。写真下:フジエテキスタイルとのコラボレーション作品。化学反応により素材を溶かして模様を浮かび上がらせる特殊技法による布地だ。

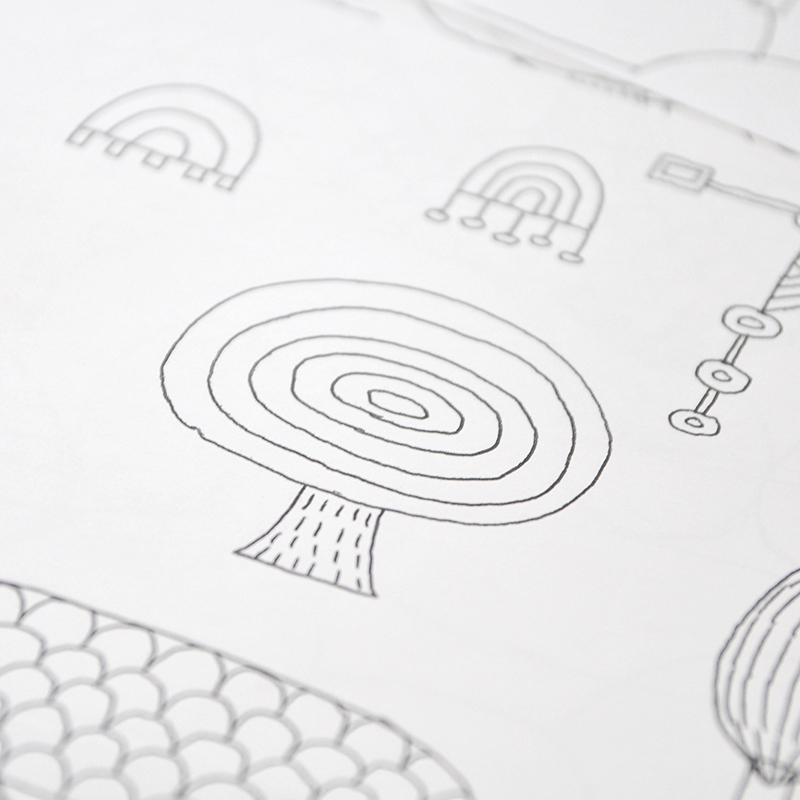

「デザインの原画はいつも手描きしています。フジエテキスタイルさんとコラボレーションした作品の原画は極細のペンで描いたのですが、1枚目で一気に描き上げることができました。何枚も描いた中からベストな1枚を決定するケースもありますが、絵の構想が固まって完成形をしっかりイメージできていると、一発で決まることもあります」と若菜さんは語る。

二人の製作活動においては全体の8割が手描きだという。製作のプロセスとしては、言葉やイメージなどのアイデアメモ、ラフスケッチや原画を描く工程までを手描きで行い、次に原画をコピーして貼り合わせたり、時には描いたものをパソコンに取りこんだりしてデザインを完成させるとのこと。デジタル上でデザインする際に心がけているのは、手描きの風合いや微細なニュアンスを活かした線や質感を残すことだという。

滋賀県の山と湖に囲まれた環境にある炭酸デザイン室。自然環境が創作に大きな影響を与えているという。今まで蓄積された体験により、モチーフや描く線、使う色が生まれ、作品に表れる。

「リピートパターン」という独特な視点

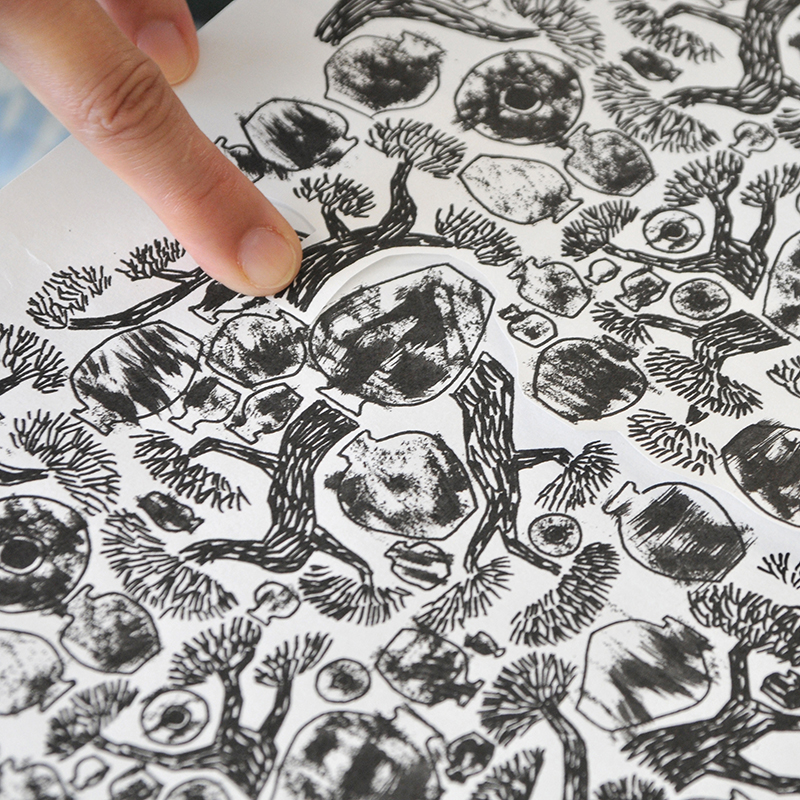

布地に広がる柄模様は、長いものでは50メートルを超える反物に表現される。テキスタイルはどこまでもつながって見えるように設計されなければならないため、先ほども触れた「リピートパターン」がデザインをするうえで重要となる。例えるなら、花模様のスタンプを連続して紙に押していくと、総柄となるように、原画として描いた1ユニットの柄模様を反復していくと、反物ができ上がるということだ。

「連続する柄模様が布地の中でいかに切れ目なく自然につながっているように見せるかは、テキスタイルデザインの醍醐味であり、デザイナーや職人の腕の見せどころですね。デザインを考える時、常にリピートパターンを意識して描くことが重要なポイントです」と智章さんは語る。

テキスタイルデザインの場合、リピートパターンの「継ぎ目」は真っ直ぐとは限らず、複雑に入り組んでいて「継ぎ目」だと気づかないほど自然に仕上がる繊細な設計も、デザイナーと職人の手腕によるところが大きい。

複雑に入り組んだリピートパターンの「継ぎ目」。写真左は、「継ぎ目」がわかるように原画を浮かせたところ。

表現したい感情を描く道具にのせる

炭酸デザイン室のアトリエには、鉛筆、ボールペン、サインペン、筆ペン、絵筆などさまざまな画材が並び、表現したいデザインに応じて使い分けているという。

「この画材を使う、と決まったこだわりがあるわけではないんですよ。むしろ特定の道具にとらわれず、自由な発想で表現したいと考えています。0.05から0.25mmまでの超極細のペンを多用して細かく描いたものを拡大してインキのにじみを活かした質感を演出したり、極太のサインペンや筆ペンでテクスチャーを描いて手描きのニュアンスを出したりと、目的に応じて多様なペンや画材を使っています」

紙も同様だ。例えば、インキのにじみをデザインに活かしたい場合は和紙を、輪郭をくっきり見せたい表現には普通紙を選択。表現したいイメージや感情を道具にのせて描くために、ペンなどの描くものと、紙など描かれるものとの相性はいつも大切にしているという。

職人との連携で、微妙なニュアンスまで布地の上に再現

手描きの質感を残すためにはデザイナーの原画が重要であるのはもちろんだが、デザインを布地に再現する職人の経験と腕がものを言う。デザイナーと職人との連携がデザインの「雰囲気」をどこまで表現できるかの鍵を握っているのだ。

多色刷りの場合は、版画的な手法で色分けを行う。色の重なりによって新しい色も生まれる。色の組み合わせや重なりは、時間をかけて検討を繰り返す。

例えば、多色刷りのプリント作品では、長年つきあいがある職人にプリント版の製作を依頼。手描きのニュアンスを残したゆらぎを表現するため、あえてミリ単位の「色ずれ」が出るよう、版をつくる段階で職人とともに細かな調整を行って仕上げたという。思い描くイメージ通りのプリントを実現するために、版の職人、染の職人と試行錯誤を重ねることは欠くことのできない工程なのである。

「職人と会話する時、その相手と心のやりとりができているかを大事にしています」と智章さんはこれまでのプロセスを振り返る。

フロッキー加工※による表現技法では、さまざまなテクスチャーを手描きで作成してデザインに散りばめ、立体的な仕上がりを実現。光の当たり方によって全く異なる印象を与える効果も計算してデザインしている。 ※フロッキー加工:短い繊維を垂直に植え付ける加工方法で、ベルベットのような立体感とやわらかな手ざわりが特徴。

呼吸するようにイメージを表現できる、手描きという手法

「旅先や日常、どんな場面であっても感じたまま、呼吸するようにイメージを表現するにはやっぱり手描きがいいんです。紙の質感やペン先の擦れる感覚、手のリズムはデジタルでは再現できませんし、一発勝負の緊張感もデジタルでは得られません。手のひらであたたかさや心地よさ、あらゆることを感じ、確かめる『生の感覚』が必要です。手描きの優位性は、思考をそのまま表現できること、そして線や点でダイレクトにイメージを描くことができる点にあります」と若菜さんは語る。

また、「手描きのアナログ表現から派生したデジタル表現は、人間が意図的にコントロールできる範疇にありますが、一方で手描きには、人間のコントロールが及ばない未知の可能性、創造性がある」と智章さんは続けた。

「デザインの一番の基本は手描きにあります。今、美術大学で講師を務めているのですが、デジタルツールでデザインをする学生も多いんですね。デジタルツールには、例えば水彩タッチや鉛筆のドローイングなど、完成されたさまざまなテクスチャーがありますが、そんな時にアドバイスするのは『数ある中からなぜそのテクスチャーを選んだのかが大事』ということ。明確な目的、描きたいイメージに対して『この表現手法が必然である』という理由が、デジタルツールの表現においても重要だと伝えています」

手描きの場合、インキが跳ねたりにじんだりするような予期しない効果や色の混ざり合い、線の軌跡や歪みといった偶発性、その時の感情がそのまま手を伝って紙の上に表れるようなニュアンスなど、デジタルにはない唯一無二の作品が生まれるのだという。

どこを切り取っても美しいテキスタイルのデザイン

テキスタイルデザインという仕事について、その魅力がどこにあるのか炭酸デザイン室の二人に聞いた。

「カーテンなどの布製品はもちろん、ポストカードなどの紙製品、マグカップなどのテーブルウエアなど、生活に関わるさまざまなアイテムに応用できる汎用性の高さは、大きな魅力です。また布地は、さまざまな質感を持った魅力的な素材である一方で、時には思い通りにいかないこともある素材。ですが、そこにもまだまだ可能性を感じています。生活空間に布地があることで、どのように心が動くか。それをイメージできる想像力と、心を動かすことができるデザインを実現しようという探究心を大事にしています」と、ものづくりへの思いがあふれる。

また、柄模様が連続する一枚の長い布地をつくるテキスタイルデザインは、その長さが制約となることがある。クッションやバッグなど、製品によってはどこで裁断され、どんな風に柄がトリミングされるかわからないという点だ。そのため、どこを切り取っても美しくなるよう、意識してデザインしなければならないという。

新しいテキスタイルデザインの可能性を拓くために

テキスタイルデザイナーとして新たなデザインを生み出し続けるために心がけていることを問うと、「違う国を旅して新しい文化に没入したり、違う国の『あたり前』に直面したりして、浴びるように経験を蓄積すること」だという。その一方で大事にしているのは、やはり身近な日常の中で得られるものだと語る。

「毎日通る道も、天気や時間、光の差し方を意識することで違う見え方を発見できると思います。日々の生活から新たな発見をしたり、別の角度から物事を見たりしながら、線や模様を描くことと向き合っていますね。こうしてさまざまな経験が蓄積されてくると、デザインは自然に手の先から生まれ、ペンや紙などを介して布地の上で息づき始めます。デザインの中に物語を表現できているかどうかを大切にしながら、テキスタイルデザインを通して人の営みや社会に色彩のあるライフスタイルを提案して、世の中を楽しくすることを目指していきたいです」

炭酸デザイン室の創作活動は平面上だけにとどまらず、時には立体作品をつくり、そのモチーフがテキスタイルデザインに還元されることもあるという。

解像度の高い洞察力が求められるこれからのテキスタイル

今、テキスタイルデザインは広がりを見せているという。建築とのコラボレートなど空間デザインの分野で活躍するデザイナーが増加し、新しいアプローチでテキスタイルデザインに取り組む若い世代も目立つ。また環境配慮型素材への注目も高まり、素材のバリエーションは多彩になってきた。今後のテキスタイルデザインには、糸などミクロな視点から、空間全体のマクロな視点まで幅広くとらえ、さらに解像度の高い洞察力を備えた能力が求められているのではないだろうか。

テキスタイルデザインは、『描く』ことに始まり、多くの人が手をかけて布製品となり、人々の生活空間を豊かにするという役割を果たす。

一枚の布地として世に出るまで、長い時間とさまざまなプロセスを経て形になるテキスタイルデザインという仕事。布地として完成し、カーテンやクッションとなって人々の暮らしに溶け込んだ瞬間、デザイナーとして大きな喜びを感じるという。手で描くことから生まれたテキスタイルは、単なる布製品としてだけでなく、使う人の生活にそっと寄り添う存在として新たな物語を紡ぎ出すだろう。

|

|

取材協力:フジエテキスタイル クリエイティブディレクター 室脇 崇宏 さん 1885年に京都・西陣で織物製造業として創業したテキスタイルメーカー。日本のテキスタイルデザイン史において、いち早くデザインと色の重要性に着目し、市場を牽引してきた草分け的な企業。日本の美意識を大切にした繊細なものづくりをベースに、日々の生活を彩る幅広い商品を展開している。 |

|

|

取材協力:炭酸デザイン室 水野智章と水野若菜の二人からなるテキスタイルデザイン事務所。“いつもの暮らしにシュワッとした刺激を”をコンセプトに、自然豊かな地にアトリエを構え、暮らしの中からインスピレーションを受け、鮮やかな記憶としてテキスタイルを生み出している。国内はもちろん海外にも活動の場を広げている。 |

<

1

2

3

>

この記事をシェアする