日本の植物学がまだ黎明期だった頃、幕末、明治、大正、昭和と4つの時代をかけて近代植物分類学の礎を築いた牧野富太郎博士。NHK連続テレビ小説『らんまん』のモデルとなったことで、いま改めて注目を集めています。今回は練馬区立牧野記念庭園を訪ね、学芸員の牧野一浡(かずおき)さんにお話を聞きながら、生涯を通して「かく(書く・描く)こと」とともにあった博士の魅力に迫ります。

ミクロの目線で植物を描く

天性の描画力。

東京都練馬区の大泉学園駅からほど近い住宅街に、こんもりとした雑木林に覆われた一角があります。植物研究に生涯を捧げた牧野富太郎博士が、晩年の約30年間を過ごした住居と庭の跡地に建つ、練馬区立牧野記念庭園です。

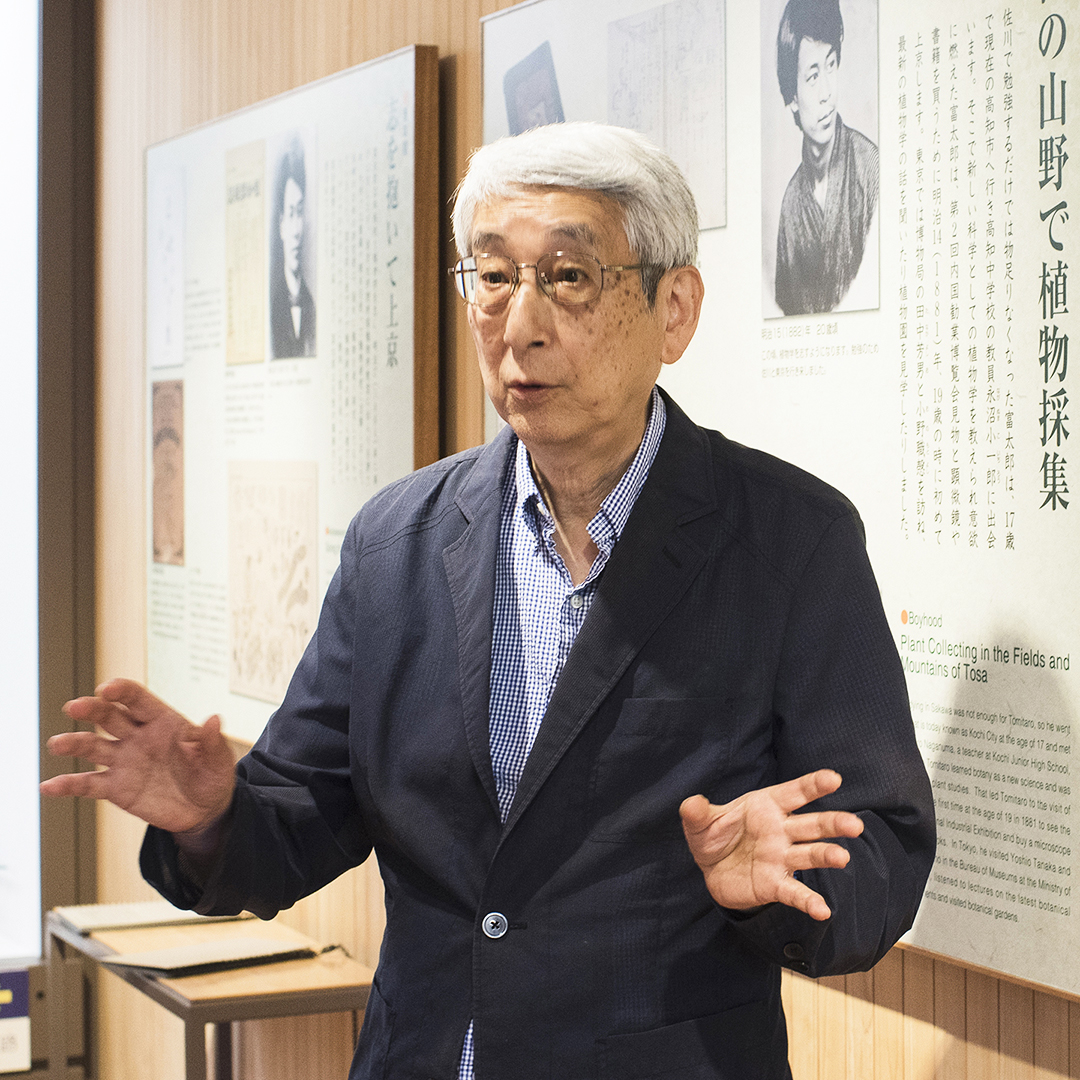

雨上がりの園内へ足を踏み入れると、しっとりと緑に染まる空気感に、まるで異空間へ迷い込んだような感覚に包まれます。出迎えてくれたのは、博士のひ孫にあたる牧野一浡さん。 10歳まで博士とともに暮らしたという一浡さんは、現在、牧野記念庭園の学芸員として企画・運営に携わっています。

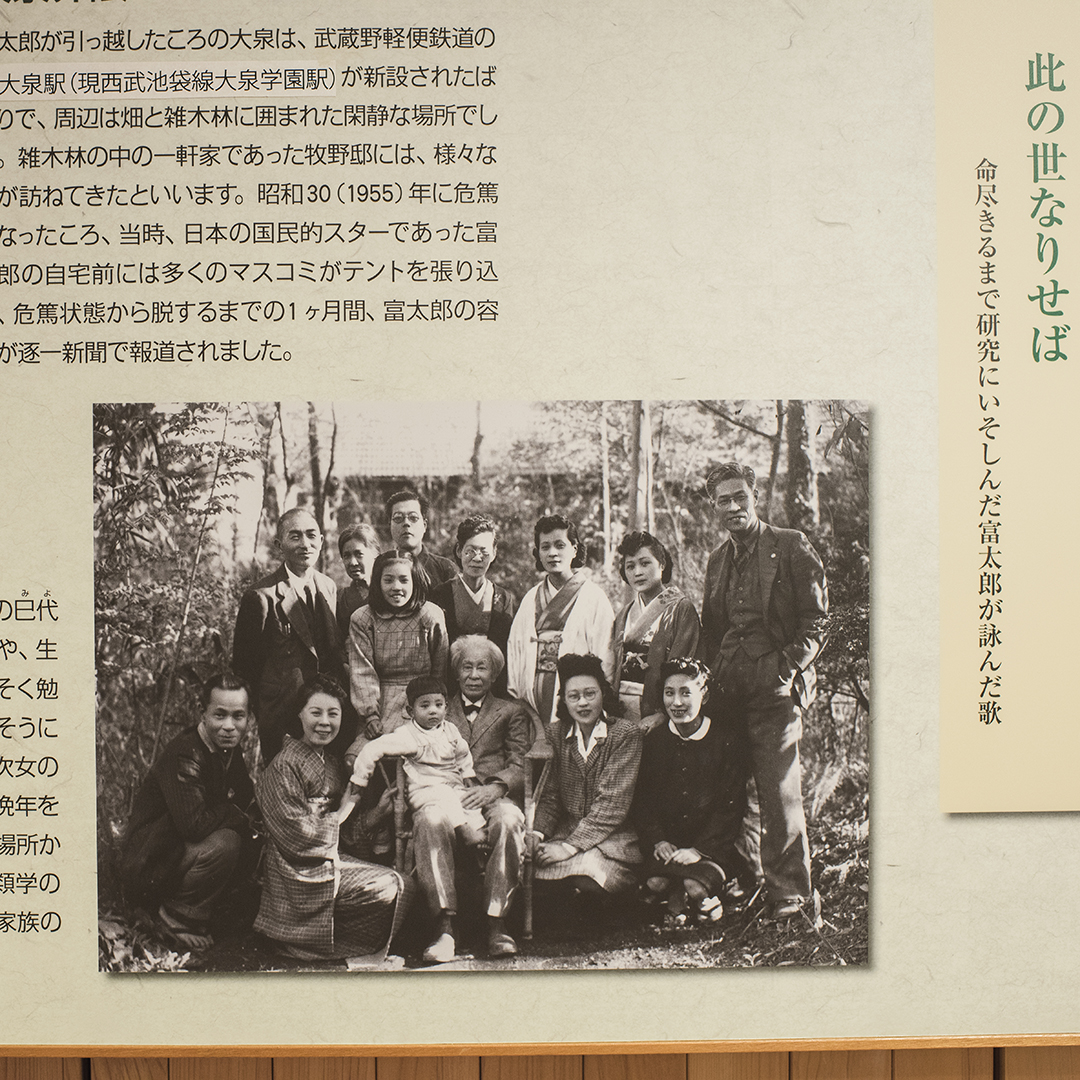

上左:博士のひ孫で学芸員の牧野一浡さん。上右:昭和23年の家族写真。博士に抱かれているのは当時2歳の一浡さん。博士の研究活動は家族の支えが不可欠だった。下:園内の常設展示室には、博士が愛用していたこだわりの道具の数々が展示されている。写真はドイツ製の顕微鏡と採取した植物を入れる牧野式胴乱(どうらん)。

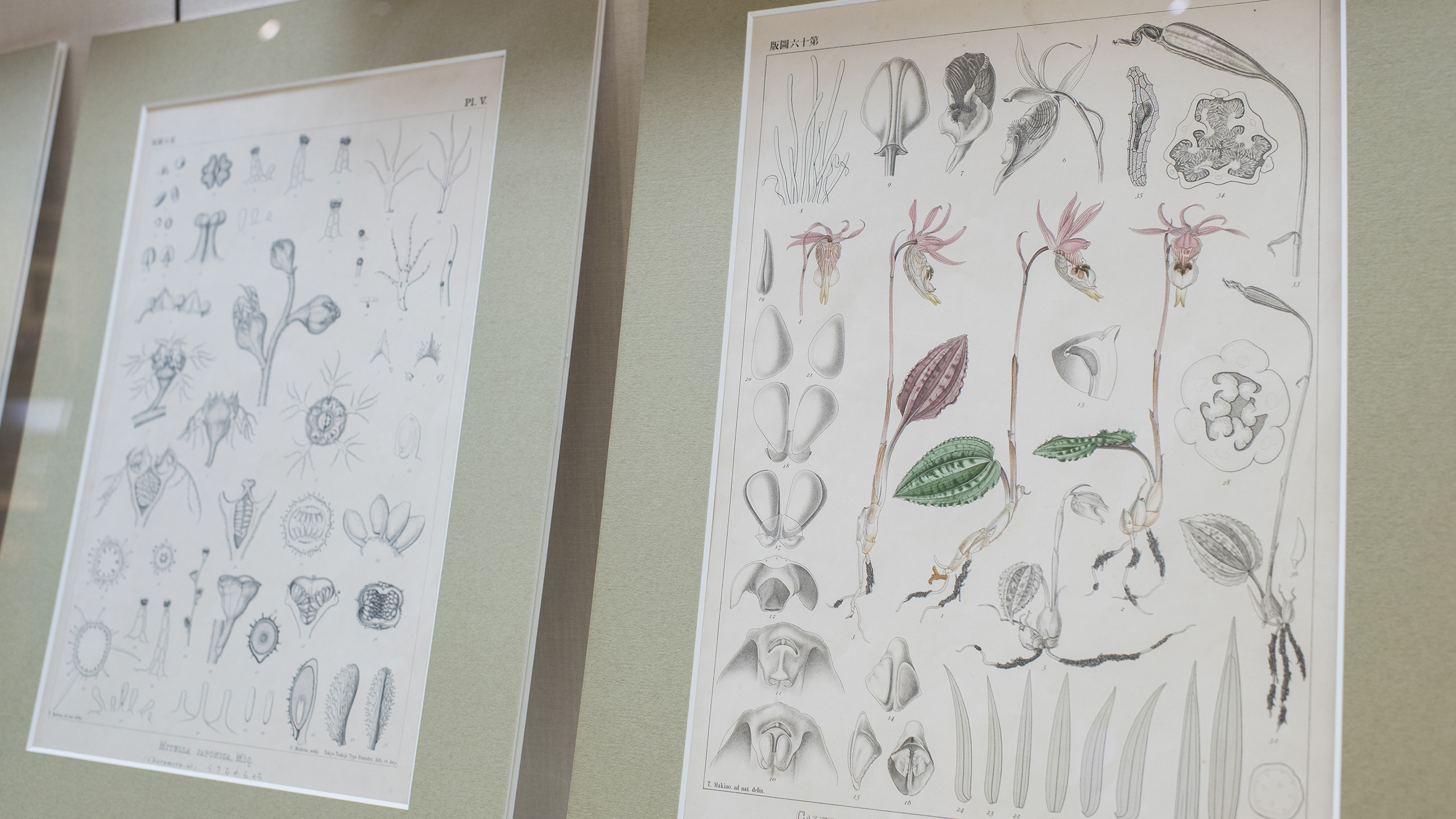

博士が描く植物図は精密なことで知られています。植物分類学では植物の特徴をわかりやすく正確に描くことは欠かせません。園内の常設展示室では、こうした植物図や石版印刷の図版など、さまざまな種類の植物を描いた美しい筆致を目にすることができます。

なかでも一際目を引くのは、1枚の紙面に植物のさまざまな姿が描かれていること。一方向からだけでなくいろいろな角度から、雌しべや雄しべなどのパーツ、そして蕾や花、種といった成長過程が細密に描かれ、さらには紙面全体にバランスよく配置されています。観察眼や描写力はもちろん、そのデザイン性においても異彩を放っていました。当時、日本よりはるかに進んでいた西洋の植物学を「やがて東洋の植物学が追い越す」という熱い想いで描かれた博士の細密な植物図は、海外でも高い評価を受けることとなりました。

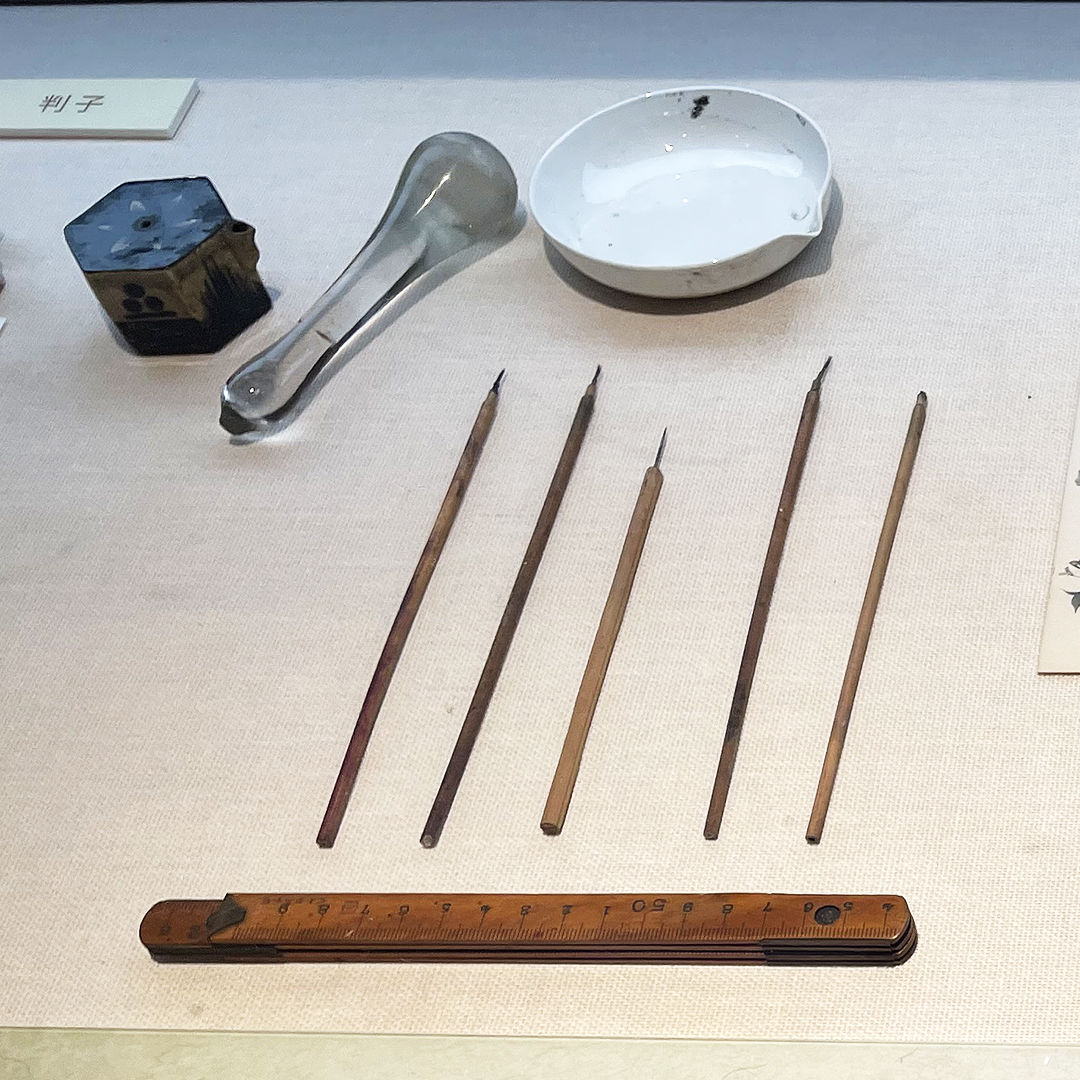

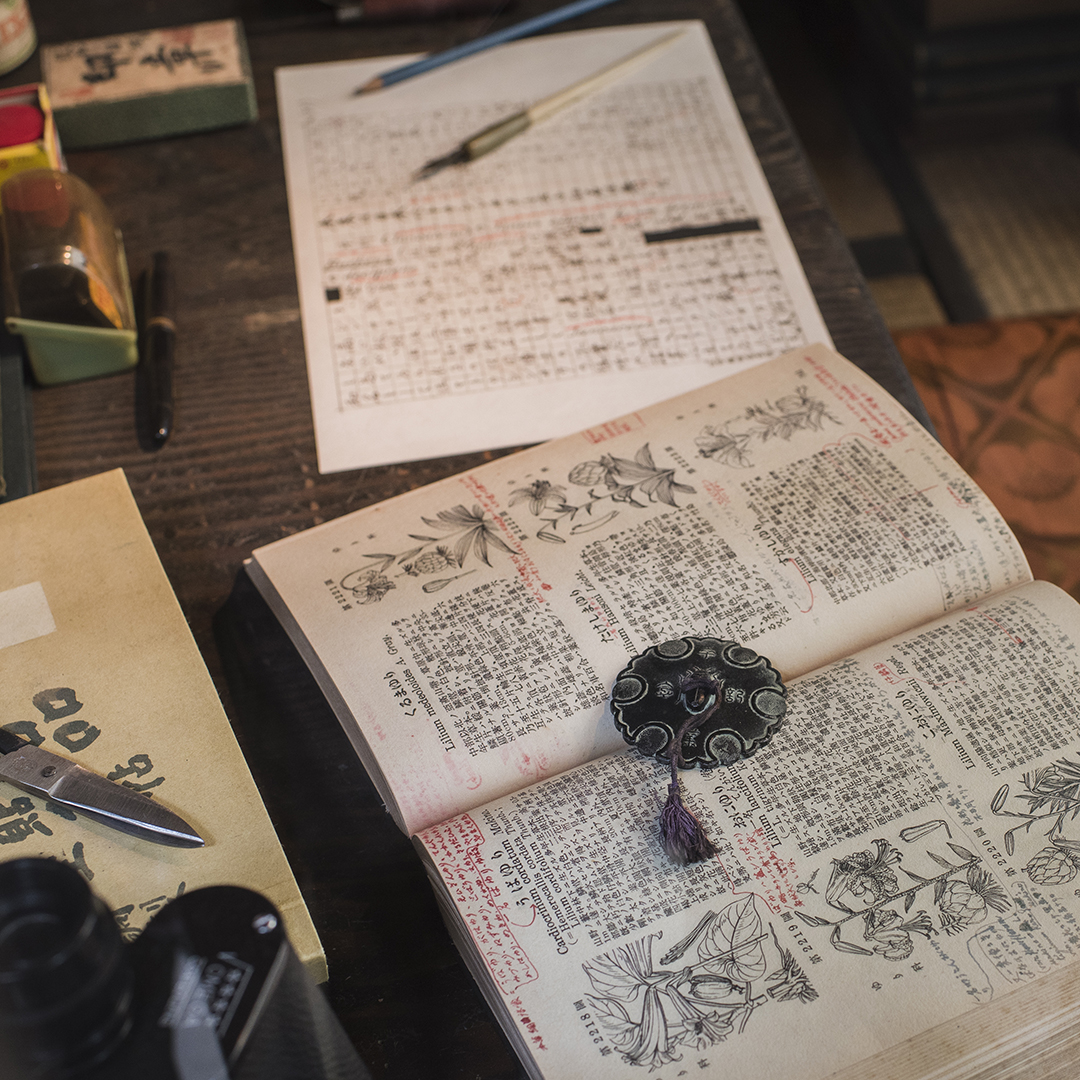

上左:植物図を描く時に博士が愛用していた描画道具。上右・下:『大日本植物志』のホテイランの図版。季節によって変化する植物の様相が描かれている。

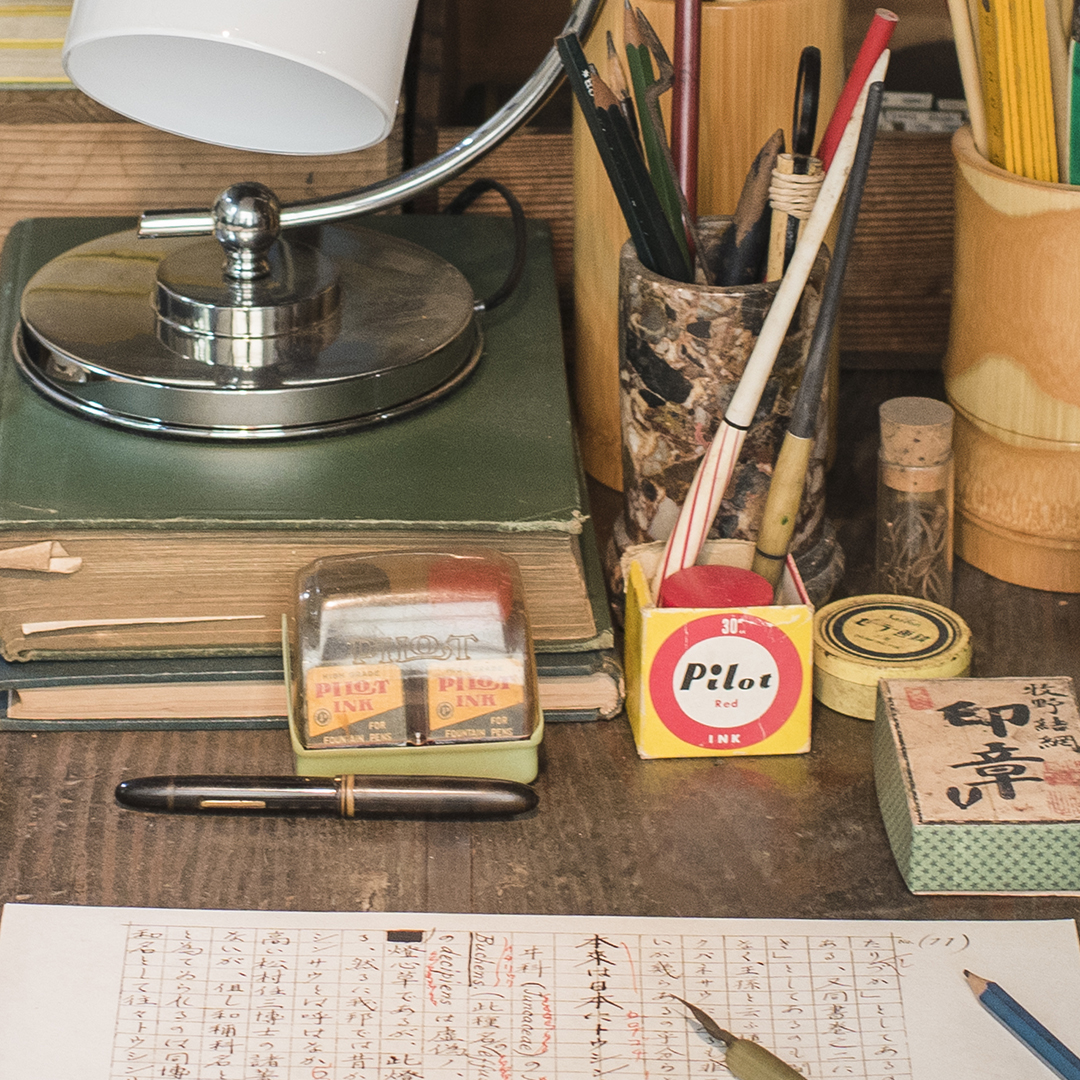

「描画道具にはものすごくこだわりがありましたね。蒔絵製作にも使われる極細筆『根朱筆(ねじふで)』は、京都の老舗、村田九郎兵衛作のものを愛用していました」

展示室のガラスに顔を近づけて博士が描いた植物図に目を凝らすと、極めて細かな植物の産毛まで1本1本丁寧に描写されていることに驚嘆します。

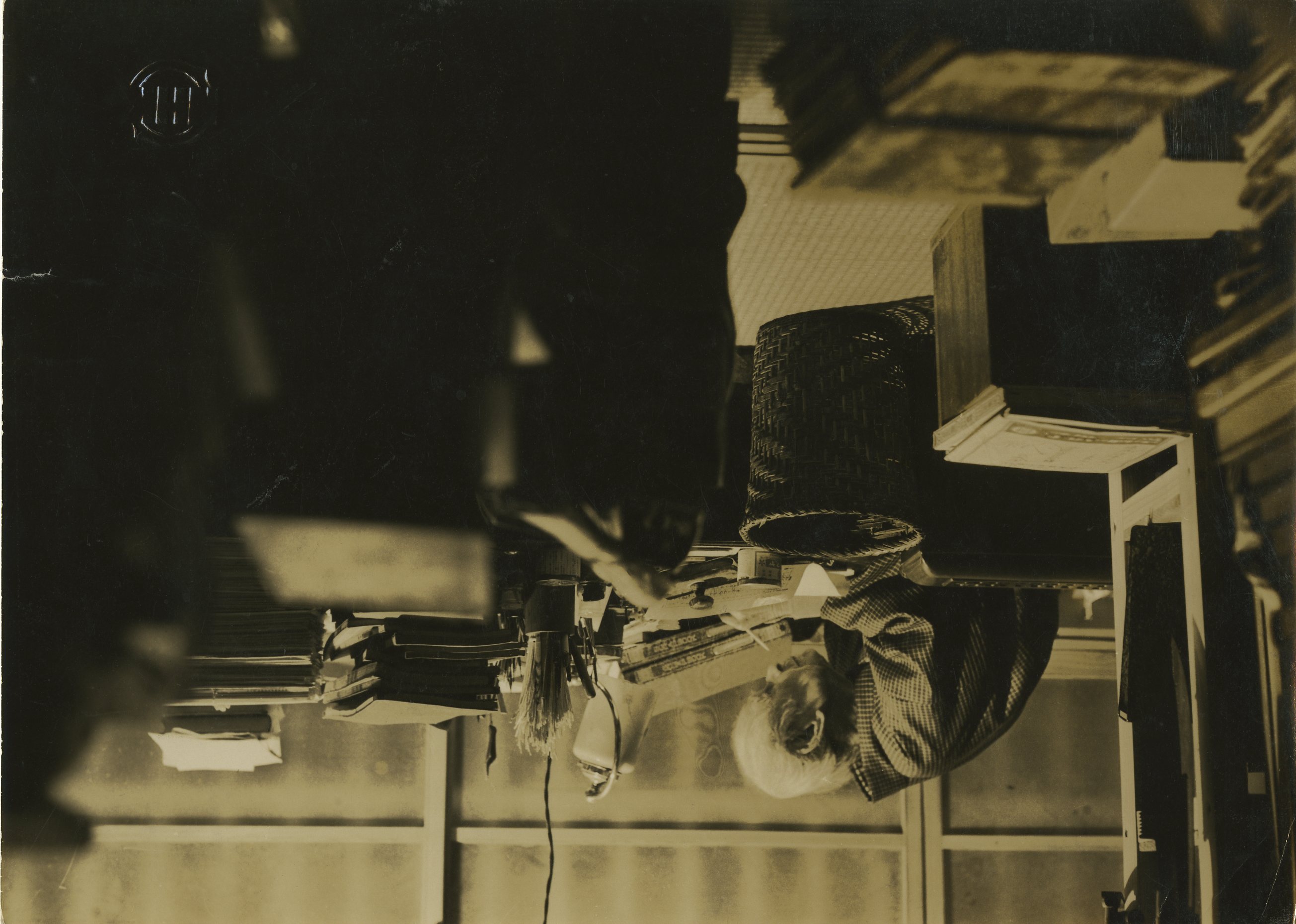

「富太郎の人生は、植物図や原稿をはじめ常に書くことと切り離せないものでした。ただ残念なことに、晩年の富太郎と一緒に暮らしてはいたものの、当時幼かった私には書いている姿の記憶はないんです」と一浡さん。というのも、植物研究に集中する博士の仕事場は、子どもはもちろん家族ですらめったに立ち入ることができない聖域のような場所だったのだとか。「とにかく時間さえあれば書斎にいることが好きな人でした。私の伯母であり、富太郎にとっては孫である澄子が『おじいさん、ご飯よ』と肩をたたくと、びっくりして飛び上がるほど無我の境地に入っていたといいます」

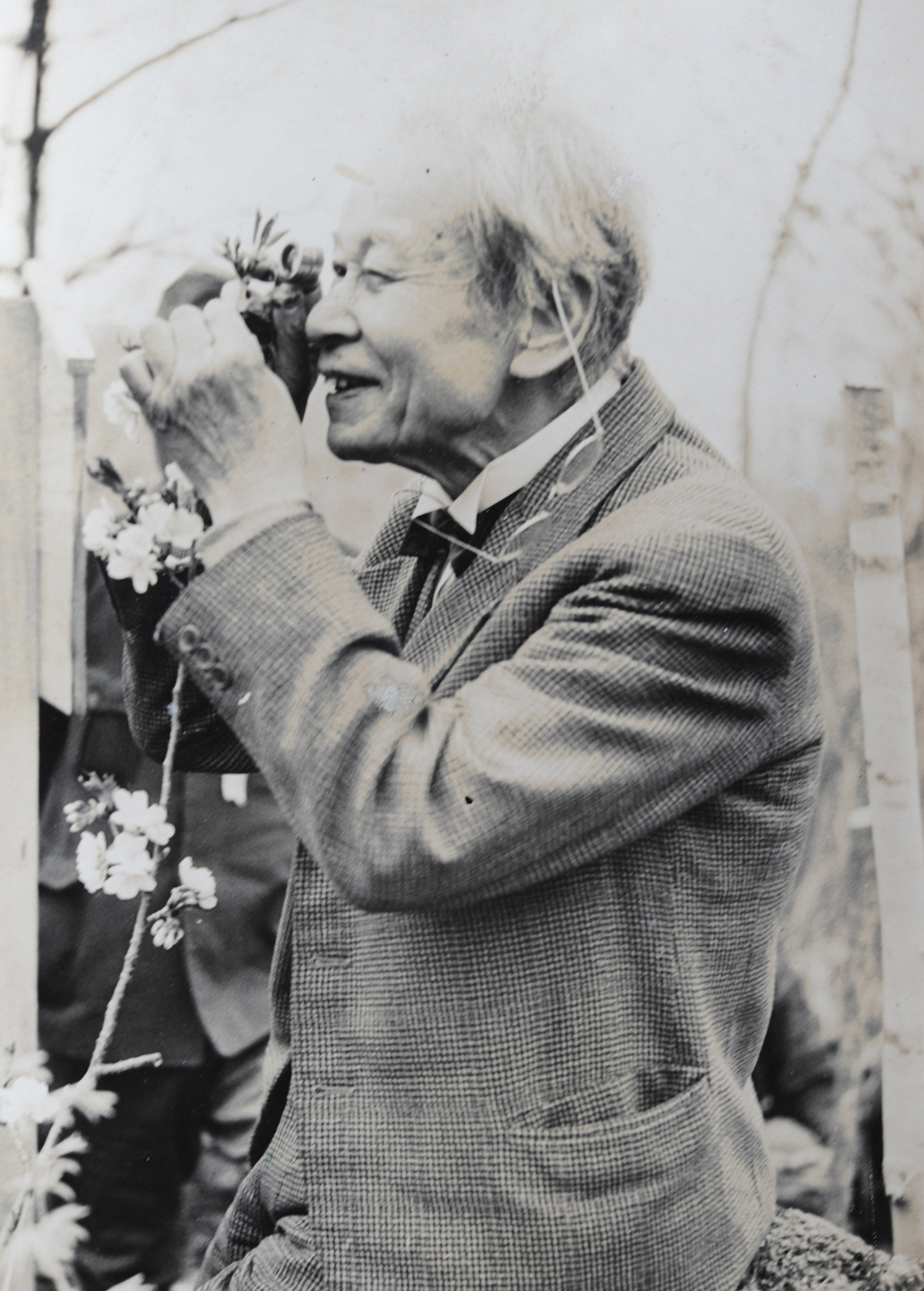

左:生涯にわたって植物研究にすべてを捧げた博士の横顔。[写真:牧野一浡氏提供] 右:若葉生い茂る園内の樹々。

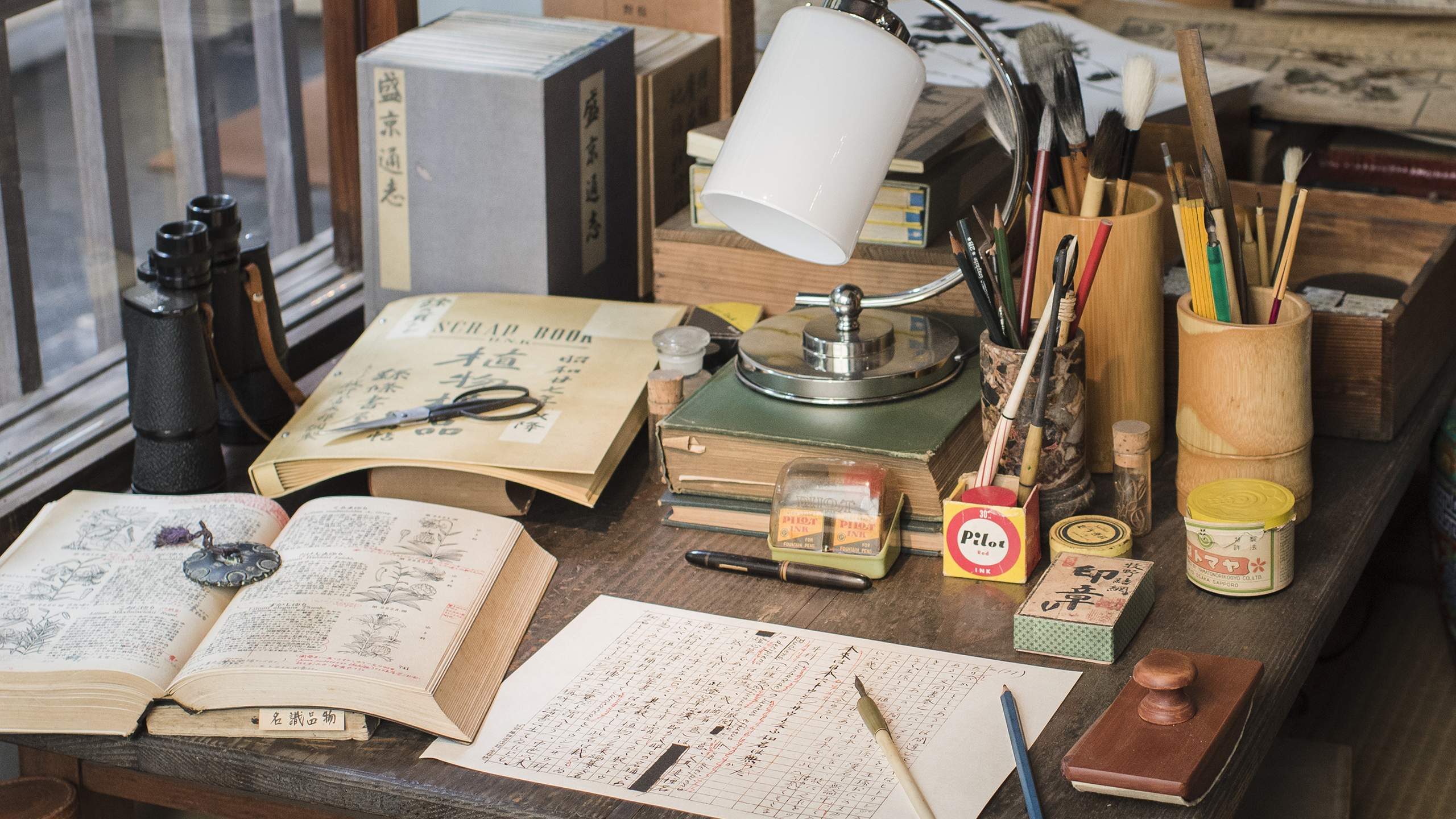

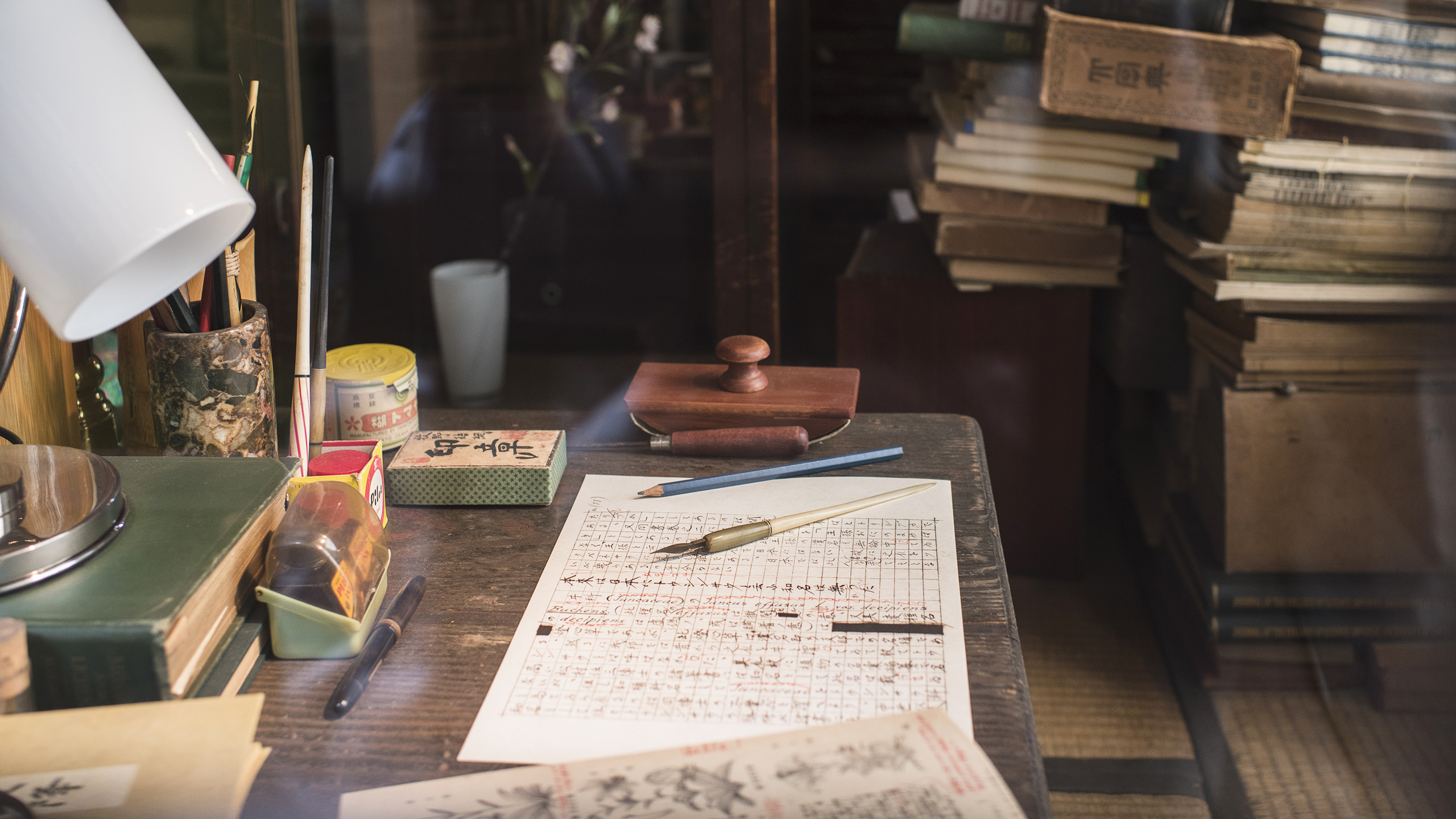

書斎に置かれている調度品や小物は博士が使っていたのと同様のものを集めたり制作したりして、当時の様子をリアルに再現している。

『牧野日本植物図鑑』完成後も

生涯を通して原稿を書き続ける。

2023年春、園内にある書屋展示室内に、博士の書斎が再現されました。庭で植物を観察し、書斎でつぶさに描画し、そして幾多もの原稿を執筆していた博士の息遣いを間近で感じることができる空間です。

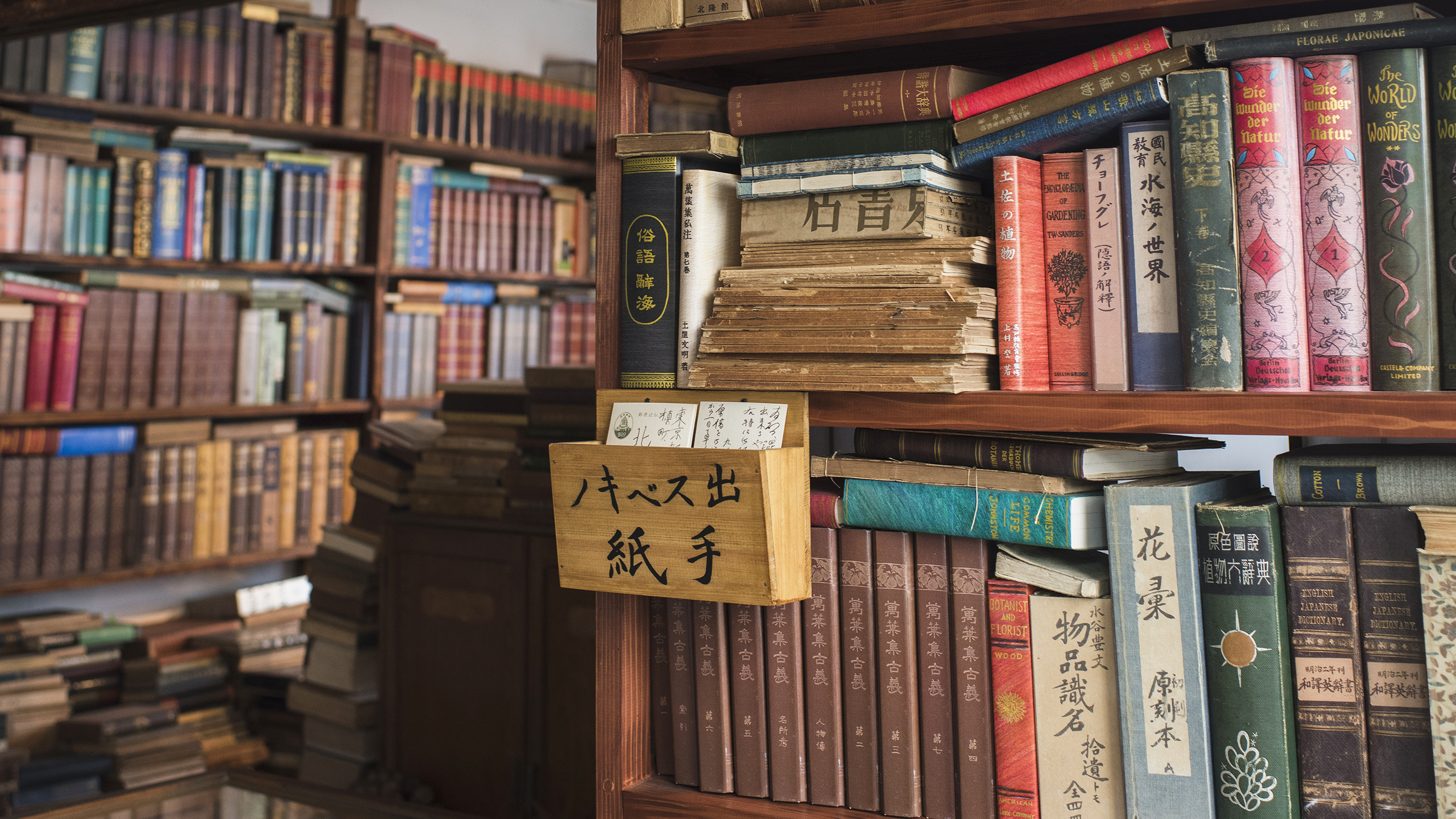

「繇條書屋※(ようじょうしょおく)」と名付けられたこの書斎と書庫では、約4万5千冊もの書物の森の中で、博士はひたすら植物と対話する時間を過ごしていたといいます。朝、自らコーヒーを淹れ、フランスパンや大好きなトマトを食べると、深夜まで書斎にこもっていたのだとか。

※繇條:草木が生い茂るという意味

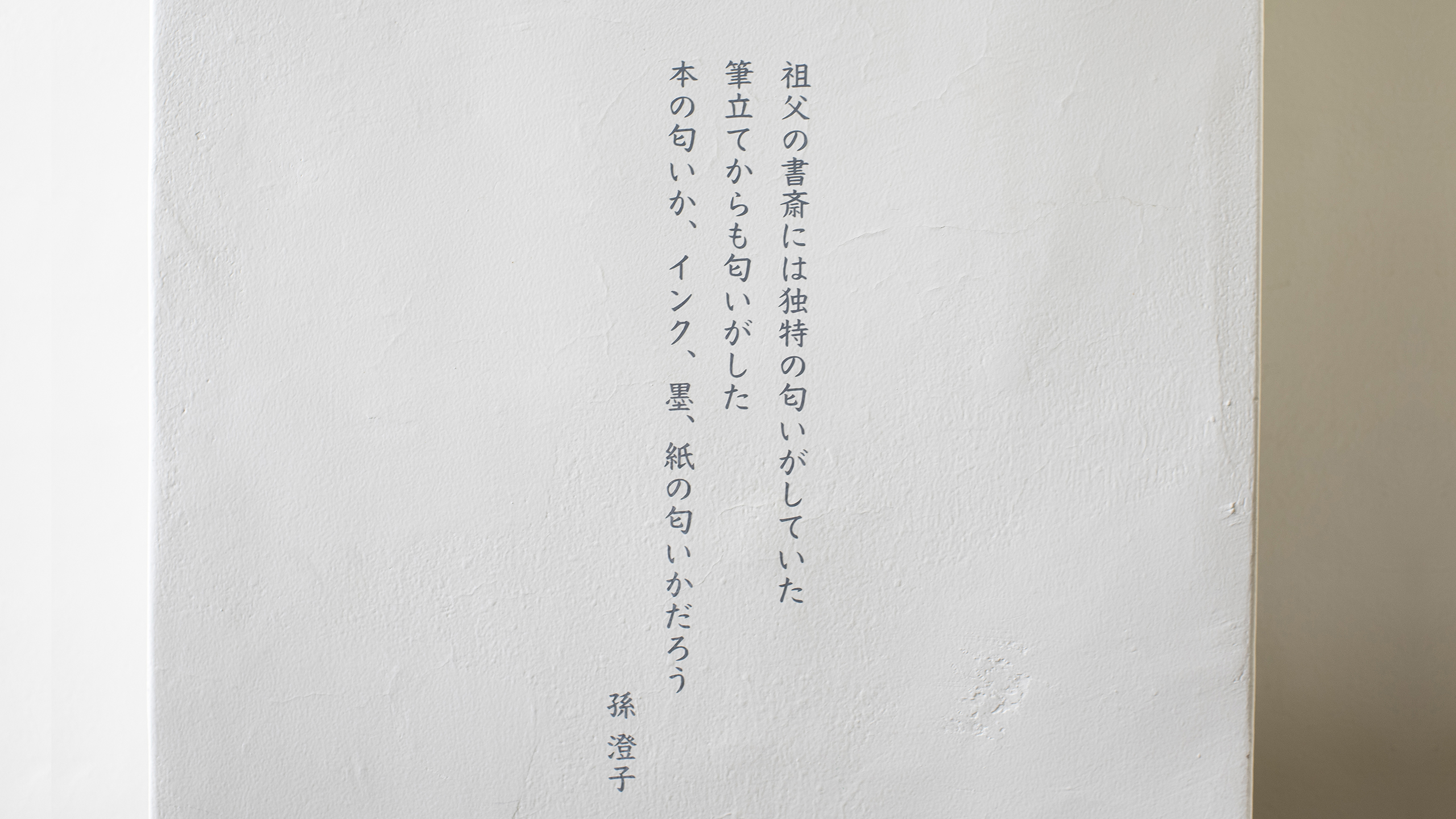

上:当時の書斎の空気が匂い立つような博士の孫・澄子さんの言葉。下:体調が良い時は寸暇を惜しんで机に向かっていたという最晩年の博士の横顔。[写真:牧野一浡氏提供]

「ここには、富太郎が実際に使っていたのと同じものを集めたり、入手できないものについては同様のものを制作したりして当時の様子を忠実に再現しています。ある瞬間を切り取ったようなものでなく、まだ時間が移ろっているような空間をつくりたくて細かなところまでこだわったんですよ。富太郎がさっきまでそこに居たように感じられませんか?」と一浡さんは嬉しそうに語ります。

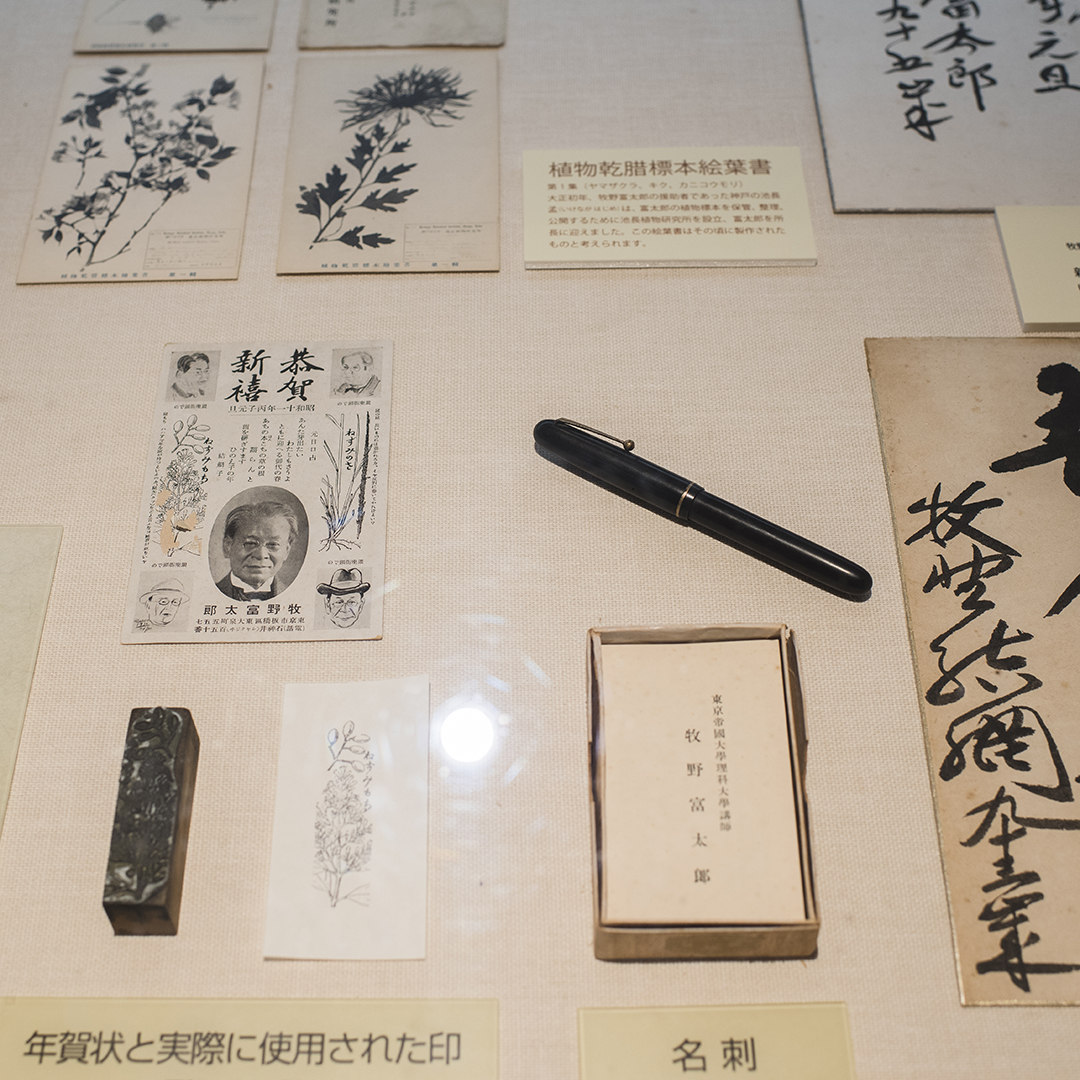

ペン立てに並ぶ根朱筆や面相筆、つけペン、インキや判子、のりなど、机の上を見ると当時博士が使っていた文房具をうかがい知ることができます。原稿執筆や手紙を書くのに愛用していたパイロット製の万年筆もそのひとつ。今回の書斎再現プロジェクトのために、当時の愛用品と同モデルの万年筆をパイロットが寄贈し、展示されています。

書斎での博士は、日々採取してきた植物標本の整理や原稿の執筆の他、改訂作業にも力を注いでいたといいます。長い年月をかけて編集・執筆し、79歳の時に世に出た『牧野日本植物図鑑』も、出版して完成ではなく、その後も亡くなるまで最新の情報を反映すべく訂正を入れ続けていたのです。取材に訪れた時※、ちょうど机には図鑑が開かれ、赤いインキで新たな情報を書き入れているシーンが再現されていました。

※展示内容は季節ごとにテーマが変わります

左:1940(昭和15)年に完成した『牧野日本植物図鑑』は出版後も改訂を続け、1961(昭和36)年に改訂版が出され、現在も続いている。右:博士が原稿に赤字を入れる時は、パイロット製の万年筆と赤インキを使っていたという。

「出スベキノ手紙」と書かれた木製のラックには、日々博士が書いた手紙や葉書が入っていた。

まるでメールを打つように

日本各地の植物を愛する人々と文を交わす。

「机の左側にはいつも、大量の葉書が積んであって、まるでメールを打つように便りを書いていました。収蔵品の葉書を見ると、青いインキの万年筆またはつけペンで書かれたものが多いですね。植物採集から戻ると毎日のように、葉書に『この植物を採取して送ってくれ』と書いたり、全国から寄せられた手紙に返事を書いたりしていました。ものすごく筆まめな人でしたよ。小学生からの手紙にも一通一通丁寧に手紙を返していました。大人子ども、職種や経歴などの区別は一切ありませんでしたね。富太郎の生涯を綴った長編小説『ボタニカ』の著者、朝井まかてさんの言葉をお借りすると、『人間関係がすごく水平』なんですね。これは富太郎の一番いい性質だと思います」

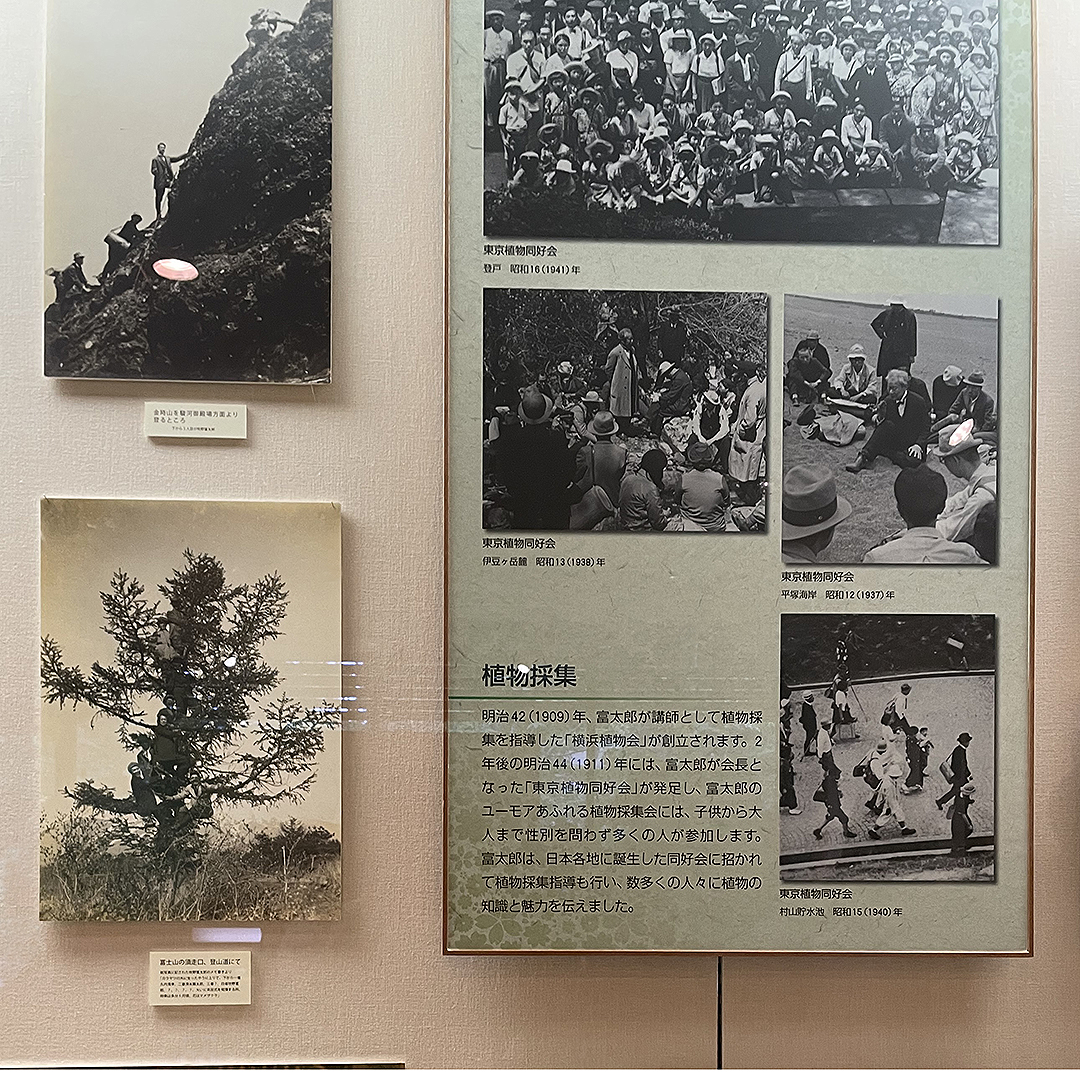

日本の植物相を明らかにして植物図鑑をつくるという偉業を成す一方で、もうひとつの博士の大きな功績は、植物学の普及活動を行ったことだと一浡さんは語ります。日本各地の植物採集会に招かれて、現地の会員たちと野山へ採集に出かけたり、講演会や標本づくりの指導を行ったりしていました。すると、日本中の採集会会員の方々から、地方の珍しい植物の標本が多数送られてきました。博士が生涯をかけて集めた約40万点の植物標本のうち、3分の1は各地から送られてきたものだといいます。

左:毎年凝ってつくっていたという年賀状と博士が実際に愛用していたパイロット製の万年筆。年賀状は、植物図やメッセージ、街頭で描いてもらった自画像などで近況を知らせるにぎやかな紙面構成。右:日本各地に誕生した植物同好会に招かれて、多くの人々に植物の魅力を伝えた博士のもとには、全国から植物標本や手紙が日々届いた。

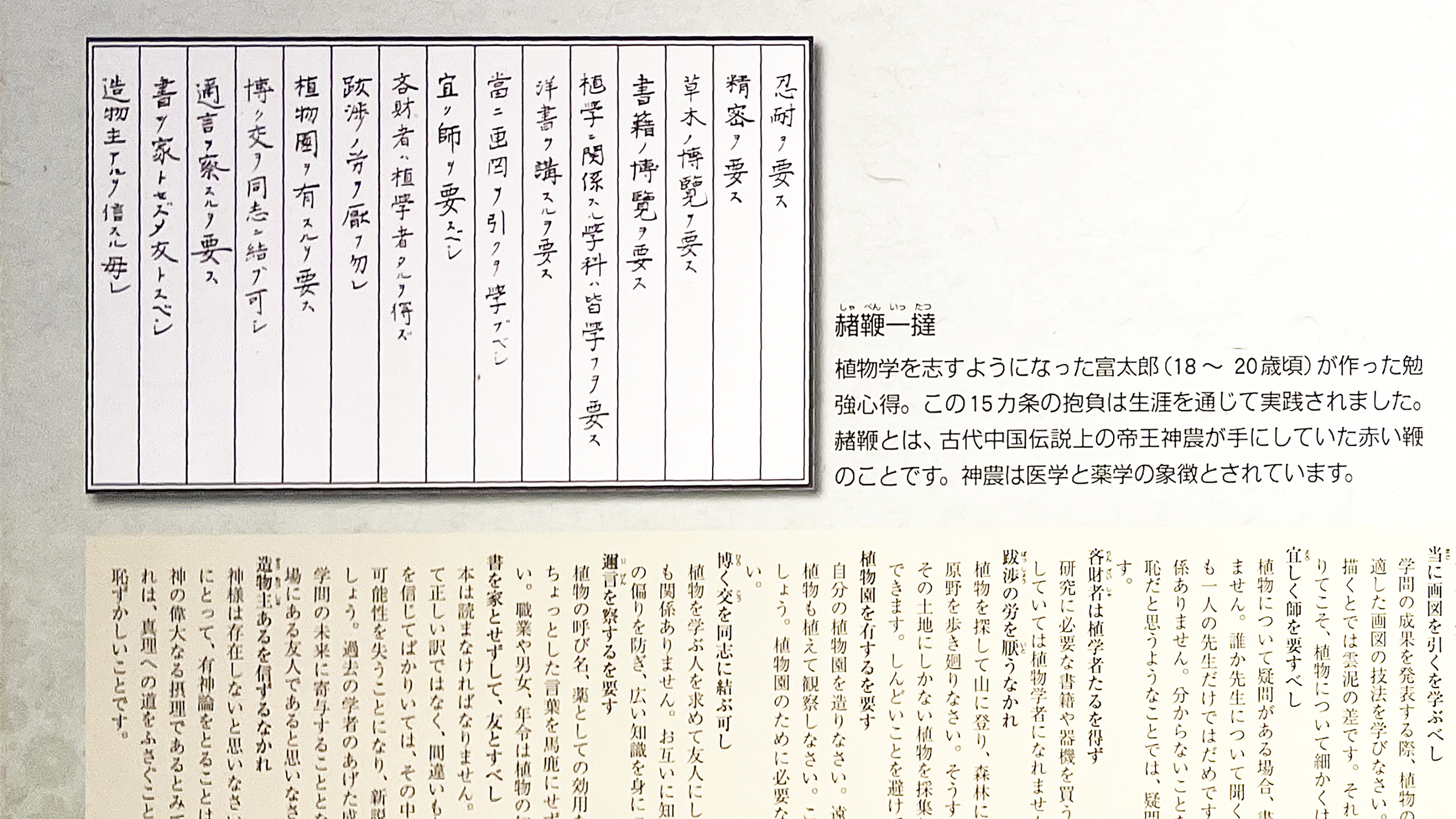

「富太郎は20歳の頃、自身の抱負を『赭鞭一撻(しゃべんいったつ)』という15カ条の勉強心得として書き記し、生涯を通し徹底して実践していました。そのひとつに『けちけちしていては植物学者にはなれません』と書いてあります。若い時から植物学に対する信念はこんなにも一貫していたんです。彼を支える家族は大変だったことでしょう」

筆で書かれた15カ条の心得『赭鞭一撻』とその解説文は展示室のパネルで見ることができる。

博士の研究活動を一心に支えた壽衛(すえ)夫人への感謝を込め、その名が永遠に残るようにと命名した「スエコザサ(学名『ササエラ・スエコアナ・マキノ』)」に囲まれる博士の銅像。

ふと書斎横の壁を見ると「博士は庭にいます」という案内の文字。机の前の座布団にまだ博士の温もりが感じられる、この庭園には今もそんな時が流れています。植物を描き、原稿を書き、そして文を綴る、そんな幾多もの筆致が、常に「かく(書く・描く)」こととともにあった博士の人生を雄弁に物語っていました。

「練馬区立牧野記念庭園」公式HPページはこちら 〉〉〉練馬区立牧野記念庭園

「練馬区立牧野記念庭園」

開園時間: 9:00~17:00 入園料:無料 電話:03-6904-6403

休園日:火曜(火曜が祝日の場合、その直後の祝日でない日)/ 年末年始(12/29-1/3)

〈関連記事を読む〉

〉〉〉書き味を左右する万年筆の心臓部、ペン先の製造工程を紹介!

〉〉〉万年筆のインキがスムーズに出てくるのはなぜ?

<

1

2

3

>

この記事をシェアする

Facebook

Facebook X

X LINE

LINE