![当たって、ぶつかって、人の心を動かす作品を創作する[紙芝居屋のガンチャン さん / 紙芝居]](../assets/img/yell/detail/06_yell024_gan_main_ganchan.jpg)

当たって、ぶつかって、人の心を動かす作品を創作する

[紙芝居屋のガンチャン さん / 紙芝居]

2025/02/14

昔ながらのオリジナル紙芝居をつくって、日本各地をはじめ海外のイベントなどで活動している紙芝居屋のガンチャンさんをご紹介します。

老若男女みんなで一緒に楽しめる、オリジナルの紙芝居制作。企業や行政からの依頼、商品や理念、人物のPRなどの作品もつくる。「誰かを楽しませる、笑わせる、喜ばせること」は14歳の頃からのキーワード、それが人生の目的なのかも。29歳の頃、たまたま紙芝居と出会う。独自のアイデアで作品をつくりたいという思いがあった自分にとって、紙芝居という創作活動、表現方法は、自分が見つけた最強の相棒になった。

誰かが楽しむ、お客さんが笑う姿を「リアル」に想像する。降りてくる、立体的なアイデア、人の心が動くようなアイデア。なるべく悩まない。悩んで出てきたのは、アイデアのためのアイデア。お客さんとの距離が近くて、生身の人間の反応を目の前で見られる。本当にそのアイデアは面白い? リアルな観客(自分)は笑ってる? 良いアイデアが出てきたら、それがさらに良いアイデアを連れてくる。ライブ感。鮮度のいいアイデア。

間口は広く、敷居は低く。バカバカしくて面白い、でも見終わった後に、体験として何かが残っているように。AI、人工知能が発達して世の中が変化し、当たり障りないものがどんどん簡単に生まれて、便利な世の中になっていくかもしれない。けど、だからこそ、当たって、さわって、ぶつかって、人の心をつかんで動かすものを創作していくことが、これから必要なものかもしれないし、自分の人生のテーマかもしれないし、人間のこれからの命題かもしれない。大袈裟やけど。

書くこと、描くこと、奥が深い。わかりやすく、伝える。躍動感、エモーショナル。もともと絵が上手いわけでもないし、今も別に上手いわけでもない。描くのが好きだったわけでもなくて、先生の顔を授業中に落書きする程度。でも、紙芝居屋として活動を始めて、書いて、描いて、かきまくって、絵で伝える筋力がついてきた。少しやけど。認められなくてもいいけど、求められていたい。

子どもの頃に憧れのお姉さんから聞いた面白昔話。小学生の頃、担任の先生から聞いた「夏休みに本を100冊読んだ生徒」の話に対抗して読みまくった101作の本たち。母親が読み終えて家に転がっていた小説たち。「面白くある」ことがアイデンティティーだった関西人特有の学生生活のノリ。大好きな漫画、映画、お笑い。世の中に散らばっている無数の言葉。それらが創造力の種であり、土壌であり、栄養でもある。でも何より今、現在進行形で創造力の源になっているのは、お客さんたちが楽しんでいる姿、顔、気持ち。

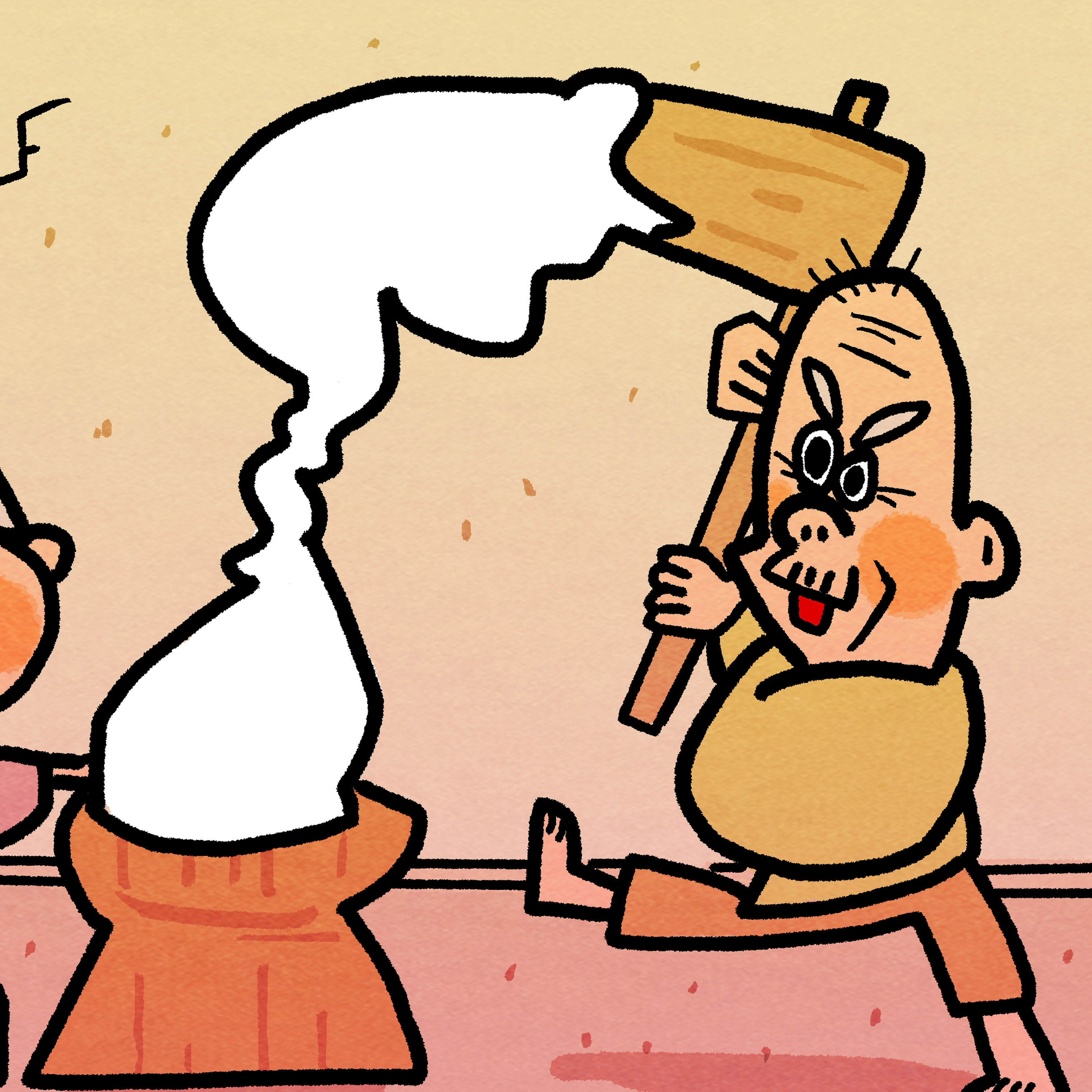

photo1:『ねずみのすもう』という作品の一場面。 photo2:アイデアメモとイメージの走り書きをしているところ。ペンは筆ペンやボールペンなどこだわりなく使っている。 photo3:『口裂け女対尻裂け男』という作品の一場面。 photo4:作品は線や彩色など細かな部分までパソコン上で仕上げていく。 photo5:紙芝居の上演風景。

この記事をシェアする