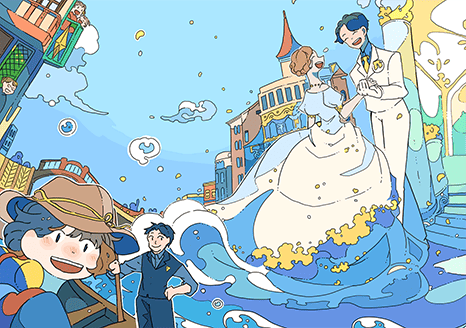

夢で見たことが現実となっている。

そのことはイロ本人も含め受け止め難いことだった。

夢の中だとは思っていたとはいえ、勝手に塗師のインキを使ってしまったこと、しかもそれらの瓶を壊してしまったことがどんなことを意味するか、父親の背中を見続けていたイロには痛いほどわかっていた。

何よりつらかったのは父親がイロを責めなかったことだった。

父親はイロを叱ることもなく黙ってほこらにインキ瓶を確かめにいったが、イロが話した通り、インキ瓶をしまっていた小箱が一つ地面に落ちていて、中の瓶は粉々に砕けていた。

イロが壊してしまったインキ瓶は、イロが住んでいる中央の国の近隣の国の精霊たちが与えてくれたものだった。

インキがなくなってしまっては新しいものがつくれないだけでなく、修理すらできず、街から色がなくなってしまう。

そのため、誰かがインキをもらい受けに行かなければならない。

父親は、塗師の責任として自分が出かけると提案したが、イロは、瓶を壊してしまったのは自分だし、精霊は自分に行ってこいと言っている。

精霊の言う通りにすべきと譲らなかった。

母親も最初は反対していたが、イロの真剣な眼差しに覚悟を感じ、無理をしないこと、危ないことはしないという約束で、旅に出ることを許してくれた。

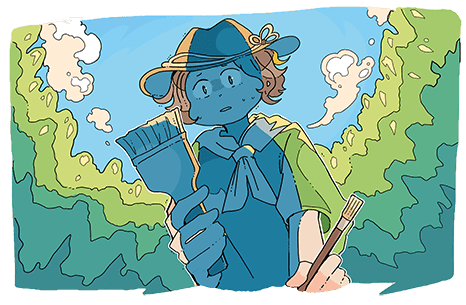

両親は、地図と何日か分の食料とインキ瓶がしっかりと入るカバンを用意し、イロを送り出した。

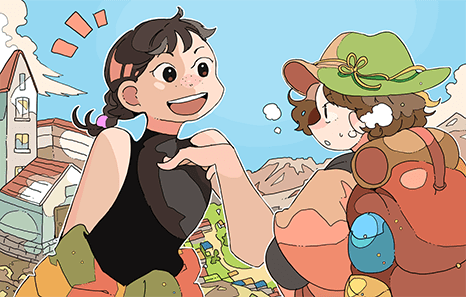

最初に向かったのは、街の周囲を深い森で囲まれた森の国。街までの道には木々が生い茂って、昼だというのにあたりは薄暗く、イロはだんだんと心細くなってきていた。

もう限界と思ったとき、視界がぱっと開け、にぎやかな街が現れた。

木材や紙の産業で栄えているこの国は、金づちの音や、木を切るギコギコというのこぎりの音、家具職人や大工などの威勢の良い声がそこかしこから響いて、活気に満ちていた。

職人たちが黙々と作業をする様子に父親の姿が重なり早くも家族が恋しくなるイロだったが、気持ちを奮い立たせ、精霊のことを知る人がいないか街の人に声をかけて回った。

街の端から端まで歩いていろいろな人に精霊のことを尋ねて回ったが、有力な手掛かりは得られなかった。

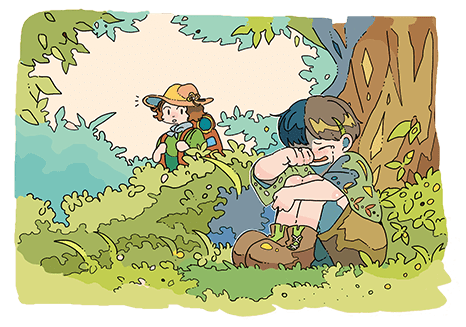

入ってきたのとは反対側の森の入り口に差しかかったところで、どうにもヘトヘトになってしまい、道端の木の根っこに腰を下ろし休憩することにした。

すると、道を少し進んだところに誰かがしゃがみ込んでいるのが見えた。

近づくと、それは小さな男の子だった。

うっそうとした森が続いているのかと思っていたが、男の子のいるそこは小さな原っぱになっていて、緩やかに日も差していた。

イロは男の子に優しく声をかけた。

「どうしたの?迷子?」

男の子は泣いてばかりで返事をしてくれず、イロは言葉を続けた。

「私の名前はイロ。森の国の精霊に塗師のインキをもらいに行くところなのよ。」

「塗師のインキ?」

塗師という言葉に男の子はようやく返事をしてくれた。

「おねえちゃん、塗師なの?」

「えっと、私は……そ、そう。塗師よ。」

「ほんとに?やった!塗師のおねえちゃんだったらこれ直せるよね?」

そう言って男の子は頭上を指さした。

そこにあったのは、今にもちぎれそうな姿で木にぶら下がったぼろぼろのブランコだった。

誰がいつ作ったのかはわからないけれど、この森にずっとあって、子どもたちだけでなく森の動物たちまでが大事に乗って遊んでいたブランコだと言う。

「でも私、今インキも道具も持っていないの。」

「それなら大丈夫!ボクもらってくるから待ってて!」

イロの返事も聞かず男の子は駆け出しどこかに消えていった。

イロはその場を離れるわけにもいかず、ブランコを眺めながら待つことになった。

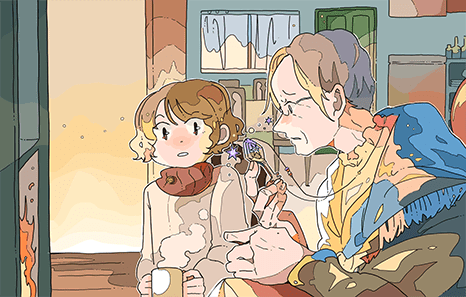

大きな枝にくくりつけられたそれは、縄に木の板を付けただけのシンプルなもので、イロがまだ小さい頃、父親がつくってくれたものに似ている気がした。

イロの父親は、誰の前でもあまり笑顔を見せない寡黙な人で、思い浮かぶのは仕事をしている後ろ姿ばかりだが、時折イロのために、おもちゃや遊具をつくってくれ、それを見た母親も、まるで自分のことのように父親の横でニコニコと笑っていた。

自分のために父親が用意してくれたブランコがとてもうれしくて、大はしゃぎで乗り、そんなイロの背中を父親は黙って静かに押してくれていたことを思い出す。

「お父さん、どうしてるかな。」

ふとイロの口から言葉がこぼれる。

「おねえちゃんお待たせ!これでいいかな?」

そこへ男の子が走って戻って来た。手渡された道具箱には、ぴかぴかのはけや筆、そして、塗師が使うインキが入っていた。

「これ、ちゃんとした塗師の道具……。こんなのいったいどこから?」

「そんなのいいから、ね、おねがい!できるでしょう?」

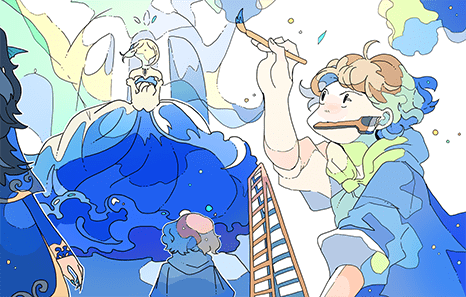

イロは受け取った道具箱を地面に下ろし、はけを手に取り、塗り始めようとしてみるが、どうしても最初の一筆が動かせない。

男の子に見栄を張って自分は塗師であると嘘をついてしまっている後ろめたさと、また夢の中の自分のように塗りに夢中になり過ぎてインキ瓶を壊してしまったらどうしようという思い。

そして、初めて自分が塗りを受け持つというワクワクと不安。

いろいろな感情が一緒くたになって一気にあふれ出し、心なしか手も震えている。

塗師にあこがれて、父親の手伝いではなく、一人前の塗師として色を塗ってみたいとあんなに思っていたのに、いざそうなってみると、なかなか踏み出せない自分がそこにいた。

父親の言っていた言葉を思い出した。

『イロ、よく覚えておけ。塗師はただ色を塗ればいいわけじゃない。それを見る人、使う人、その場所、それぞれの想いを色にするんだ。色は、心で、記憶で、未来なんだ。』

イロは、はけを握りしめたままその場に立ちすくんでしまった。

どのくらいそうしていただろう。

一瞬のようにも、何時間のようにも感じられる時間が流れ、焦りだけが大きくなっていくイロの前に一匹のリスがやってきた。

リスは、何かおいしいものが入っているとでも思ったのか、インキ瓶をのぞき込み、ぴしゃぴしゃとインキを触り始めた。

当然リスの手はインキまみれになってしまった。

少しだけくんくんとにおいをかいで、食べられないとわかったのか、インキまみれの手のまま縄を登って行き、そのまま木の上へ行ってしまった。

リスの通った後には小さな手形が点々と残されていた。

残された手形はまるで小さな花のようだった。

それを見た瞬間、イロの心の中にもぱっと花が咲いたような気持ちになった。

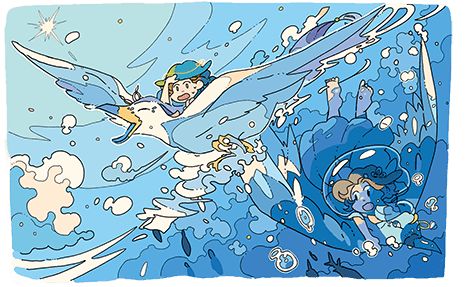

イロは、はけも筆も全部無視して、リスのように直接自分の手にインキをつけ、リスの手形に重ねるようにして、自分の手形を押していった。

そしてそのまま服も髪もインキまみれになりながら、脇目も振らずに色を塗り続けた。

塗師のインキは、ただ色をつけるだけでなく、ぼろぼろになったものを修復してくれる力がある。

切れかかっていた縄は太く頑丈に、朽ちかけていた座板は切り出したばかりのようにピンとして、大人でも安心して乗れるほどになった。

色を塗るたびに少しずつ元の姿を取り戻していくブランコ。

最初はめちゃくちゃだった色も、何度も塗り重ねていくうちに、風景とも調和していき、まるで花壇がそのまま形になったような華やかなブランコになった。

もうこれ以上ないと手を止めたときには、明るかった空が夕暮れに染まりかけていた。

達成感で全身の力が抜け、イロが倒れるようにその場にしゃがみ込んだ瞬間、横でじっと見ていた男の子の体がふわりと宙に浮き上がり光に包まれた。

光は鼓動のように何度かきらめき、最後に一度、目を開けていられないほどに輝いたかと思うと、何事もなかったかのようにふっと消えた。

そしてそこにいたのは一人の青年だった。

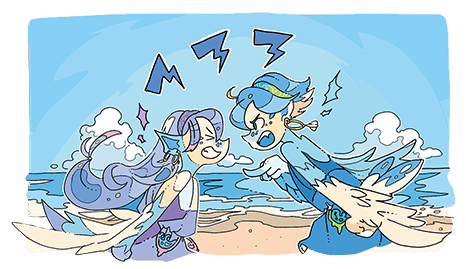

青年はイロの前に降り立ちこう言った。

「イロ、ありがとう。君のおかげでブランコも元通り、いやそれ以上だ。素晴らしい。これでまたみんなが安心して楽しい時間を過ごせるはずだ。小さい頃の君とお父さんみたいにね。」

小さい子どもだと思っていた彼は、森の国の精霊が変身した姿だった。

精霊はイロに手を差し伸べてくれた。

「えっと、あなたは……?」

「あぁ、そうだった。君とは初めて会うね。私は森の国の精霊。君がこの国にインキを求めにやって来ることは聞いていたからね。だますようなことをしてすまなかった。許してくれるかい?」

「それは、大丈夫……だけど……。」

「ありがとう。君になら安心してインキを渡せるよ。イロ、瓶を出してごらん。」

イロが空っぽのインキ瓶を差し出すと精霊は瓶にふぅと優しく息を吹きかけた。

すると、チリリンと音がして小さなカケラが瓶の中に落ちた。カケラが二、三度瓶の中でチリチリと揺れたと思うと、そこからコポコポと音を立てながらインキが湧いてきた。

勢いよく湧き出したインキだが、それは瓶の9分目のところでぴたりと止まった。

「精霊さん、ありがとう。……あの、一つだけ聞いてもいい?」

「うん?なんだい?」

「あなたとは別の、夢に出てきた精霊さんがいるの。わたし、その精霊さんにインキ瓶をもらったんだけど、その精霊さんのこと、なにか知ってる?」

「うーん。そうだな……それはもう少し君が旅を続けたらきっと分かるよ。今はそれくらいしか言えない。」

「そっか…。」

「どうだい、頑張れそうかい?」

「うん。お父さんやお母さんとも約束したもの。やり切ってみせるよ。」

「よかった。まだ先は長いと思うけど、気を付けて行っておいで。」

精霊がくれたインキは森の木の葉のようなきれいな緑色だった。

イロが初めて自分の力で手にしたインキ。イロはインキ瓶をカバンにしまい、しっかり背負うと、この旅を続ける決意をし、再び歩き出す。

インキを求めるイロの旅はまだ始まったばかりだ。

![[オリジナルストーリー]イロとインキの旅 -あらすじ-](image/top/img_story-title.png)

![[Limited Edition]Juice up×ならの イロとインキの旅](image/top/img_mv.png)