万年筆カクノ

万年筆は大人の筆記具。そんな常識を痛快に書きかえた商品がある。2013年に発売し瞬く間にヒットした子ども向け万年筆『カクノ』だ。メインターゲットとした子どもにはもちろん、大人のエントリーモデルとしても人気を集めている。そんな『カクノ』はどのようにして生まれたのか。プロジェクトメンバーの声を交えつつ、当時を振り返る。

製品詳細はこちら-

-

芳野 清隆

2000年入社

営業企画部

設計グループ上級係長

-

-

斉藤 真美子

1992年入社

営業企画部

高筆企画グループ 係長

「コクーン」のヒットで再始動した

「子ども向け万年筆」

「1000円の万年筆をつくろう、という話はカクノが発売されるずっと前から社内にありました。」カクノの企画を担当した斉藤は語る。海外では小学生から万年筆を使用するため、子ども向けの市場に参入したいという思惑があったからだ。しかし「日本の子どもが万年筆を使うのか?」という声やコストの問題もあり、企画が持ち上がっては立ち消え──を何度もくり返していた。ターニングポイントとなったのは2012年の秋に定価3000円で発売した、新社会人などの若者をターゲットにした万年筆『コクーン』の発売だ。その好調ぶりに市場の可能性を感じ、企画は再び動き始めた。若者を対象に実施したアンケートで「万年筆は高価だ」「敷居が高い」という結果が出ていたこと、他メーカーで海外製の子ども向け万年筆が大人に売れていたことも担当者たちを後押しした。そして、満を持して斉藤に子ども向け万年筆のプロジェクト指令が下される。1本1000円の超低価格万年筆、開発から発売まで1年。日本の文房具に新たな市場を切り開くチャレンジがはじまった。

デザインコンペで

光っていた“えがおのマーク”

時間はない。1年後の展示会で発表することが決まっていたからだ。早速社内のデザイナーに対しデザインの依頼をした。デザイナーのなかにも「子どもが万年筆を使うのか」「とはいえ大人でも使えるように」という迷いや葛藤があったのかもしれない。上がってきたデザインは思いのほか大人っぽいものが多かった。

しかし、そのなかでひときわ光るデザインがあった。それが、カクノの原案となったペン先に“えがおのマーク”のあるデザインだ。「子ども向け」であることが一目でわかるアイコン。その後の販促などへの展開も容易に想像することができた。そして何より、世界中を見渡してみてもペン先に顔のある万年筆は見当たらない。デザイン決定に時間はかからなかった。

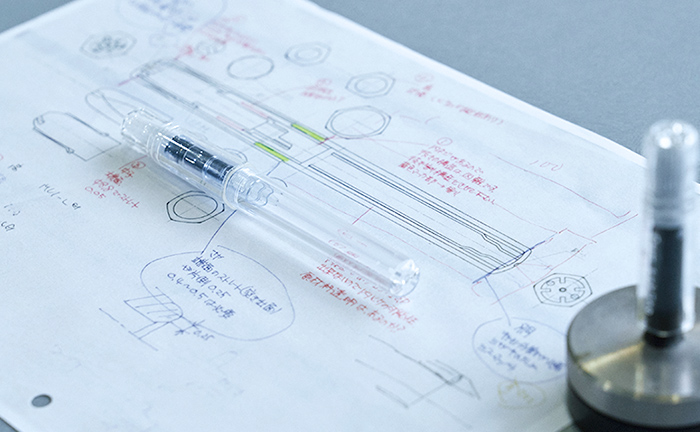

そこから商品化へ向けて、細部の作り込みを一気に進めていった。子どもに馴染みの深い鉛筆をイメージした六角形のペン軸。正しい持ち方が自然とできる三角形のグリップ。キャップの外しやすさを考慮したくぼみ。転がり防止の突起。誤飲窒息防止の穴など、考えうる工夫をわずか6つのパーツからなるシンプルな構造に盛り込んでいった。子ども目線での開発は、結果として誰にとっても使いやすい完成度の高い万年筆につながった。

立ちはだかる

製造コストの壁

完成に向けて製造コストとの戦いがあったことを忘れてはならない。1000円という万年筆の常識では考えられない破格の値段をどのように実現するか。カクノの設計を担当した芳野はこう語る。「これは大変だと思いましたね。これまでの設計や製造の考え方そのものを変えないといけませんでしたから」。コクーンの設計・製造時にパーツを絞りコストを抑えたことで、低価格モデルの土台は見えてきていた。しかし、カクノの価格はコクーンの1/3。さらなる工夫が必要であることは明らかだった。

まず、低価格を実現するために、万年筆の命とも言えるペン先以外のパーツはすべて樹脂でつくることにした。もちろん、それだけでは足りない。構成パーツも最小部品数に抑えなければ実現できない価格帯だった。「万年筆の機能を保てる極限の最小構成を突き詰め、6つのパーツまで絞り込むことが出来ました」芳野は淡々と語るが、一般的な万年筆のパーツ数が20程もあることを考えれば、短期間でその構成を実現した設計力は驚異的だ。しかし、1000円の壁はそれでも芳野の前に立ちはだかった。「実は、そこまでやっても、まだ目標の生産コスト内に収まらない試算だったんです……」そこで目をつけたのは製造工程そのもの。パーツの数が最小限なら組み立て工程に手を入れるしかない。通常、高価な万年筆は大量出荷を必要とせず、工程の多くが手作業で支えられていたからだ。これまでと同じ組み立て方では1000円には届かない。製造工程を自動化するための設備投資は避けられなかった。

初回生産6万本は

通常の万年筆の10倍以上

「大きな賭けでした。新設備も導入するとなれば投資額は数千万円にも上ります。会社の業績にも影響するほどのインパクトある金額です。万が一、自分の開発商品がヒットしなかったら……と、怖くなったりもしましたね。でも、そこまでしなければ実現できないのが1000円の壁でした」と語る芳野。それもそのはず。通常、3万円を超えるような万年筆の初回出荷本数は数百本ほど。しかし、設備に投じた金額を回収するには、少なくとも初回に6万本を出荷しなければならない計算になる。そこで、考えたのが先行して発売していたコクーンとペン先を共有し、量産効果によってコクーン・カクノ両製品の製造コストダウンを狙う作戦だった。企画段階からペン先共有のアイデアは組み込まれていたが、製造設備の新設にまで着手する、社の一大プロジェクトへと発展していった。

しかし、それでもすべてを自動化することはできず、人の手による工程もすべて見直した。例えば、これまで両手で行っていた軸を組み立てる工程には、パーツをセットし上から手で押さえるだけで済むよう専用の補助具を設計。設備投資だけでなく、こうした無数の知恵の積み重ねが、1本1000円という超低価格を実現したのである。また、これは後日談となるが、工程を減らすためにペン先の“えがおのマーク”に型のいらないレーザー刻印を導入したことが功を奏し、さまざまな顔のシリーズ展開も可能にした。